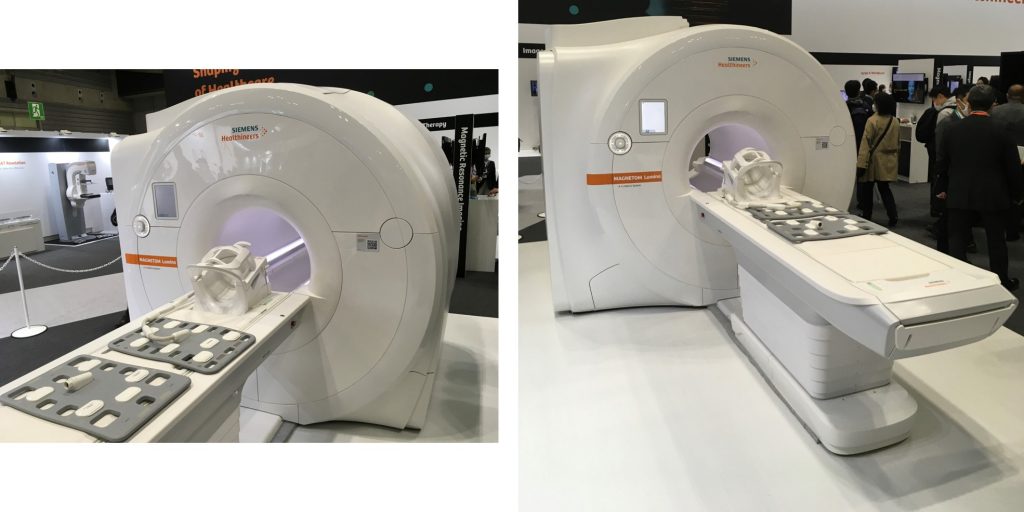

展示されていたモックアップ

予約していったお陰で全く密にならずに周りに人がいない状態で写真が撮れました。決して来場者が少なかったわけではなく、ただのラッキーです。

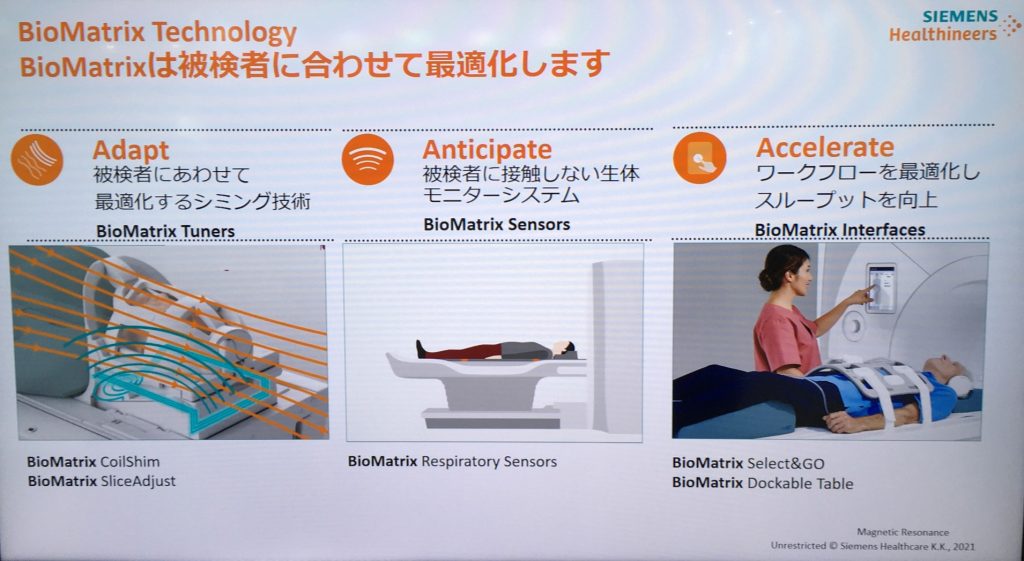

こちらは最新の3.0T装置MAGNETOM Limina(ルミナ)で、MAGNETOM Altea(アルテア)の3.0Tバージョンだそうです。プチ情報ですが、AeraはAlteaにアップグレード可能だそうです。このアップグレードを行えばバイオマトリックスが使用できるようになり、ほぼ全自動コイルシム、ほぼ全自動呼吸センサー等を可能にしてくれます。つまり患者を寝台に寝かせるだけで呼吸や心拍を認識してくれるので検査のスループットが格段に向上します。

ところで、SIEMEMSってほんとにハイセンスですよね。好みはあると思いますが私は外観ではSIEMENSが一番好きです。

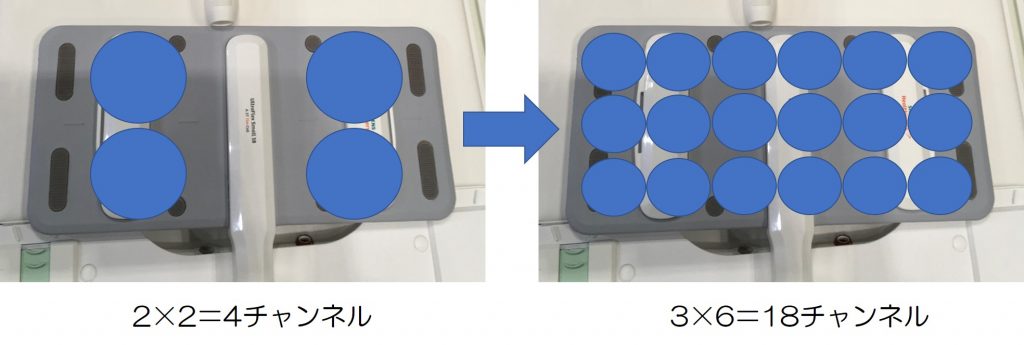

また、Luminaでは巻き付け型フレックスコイルが4chから18chにグレードアップしたそうです。サイズは変わらずコイル数が多くなっているのでSNRがグンとアップ。画質向上若しくは短時間撮像など検査の幅が広がりそうです。

この小さなコイルの中に3×6で、ずらしたり重ねたり、うまく配列しているそうです。

着脱式寝台も建材です。他のメーカーと違い寝台脱着や寝台上下のためのペダルがなく、タッチ式の完全電動です。もちろん外した状態でも電動で上下できますし、ストッパーも電動です。このあたりもSIEMEMSはハイセンスです。

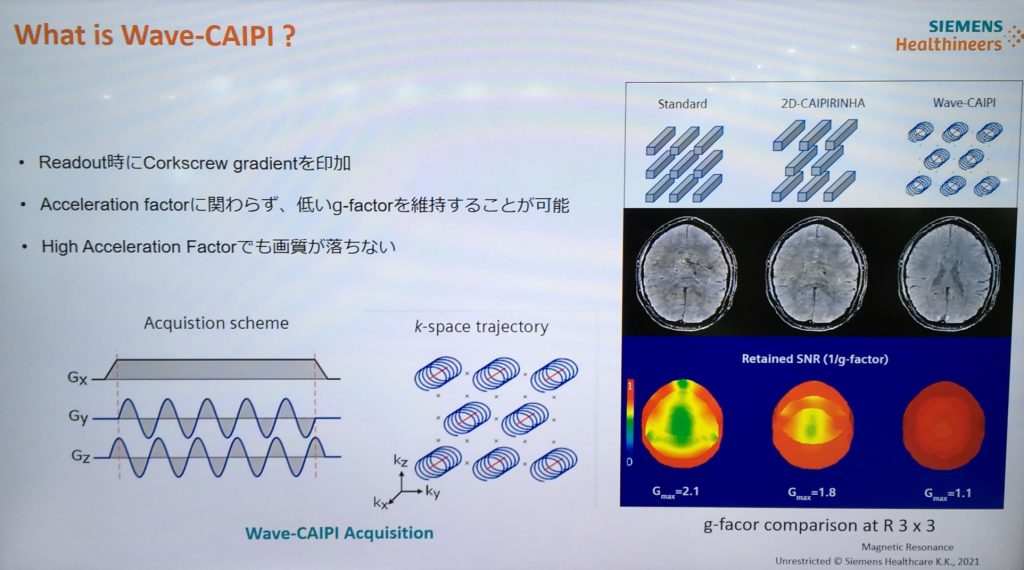

こーくすくりゅーぐらじえんと??

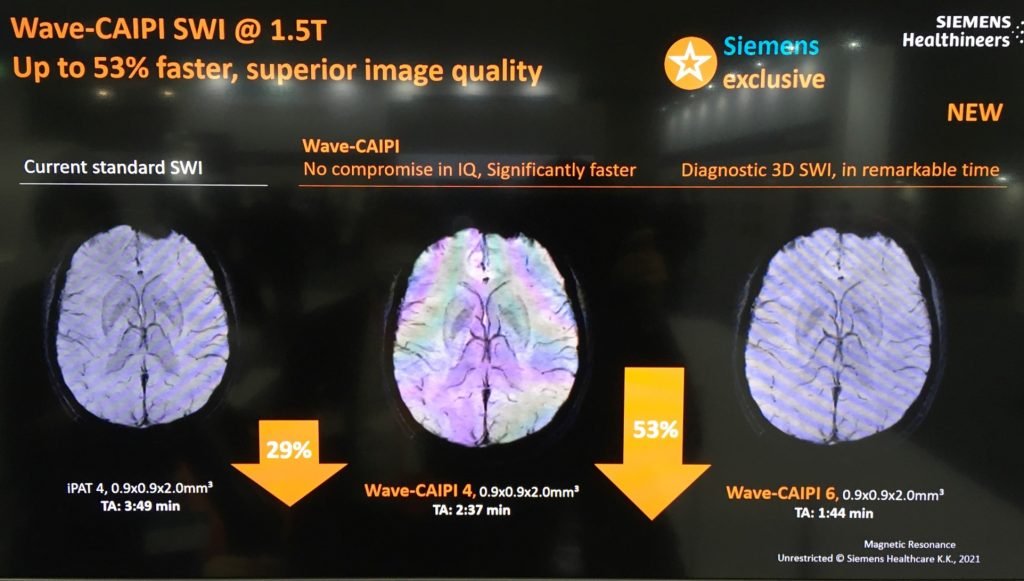

SIEMEMSユーザーではおなじみのパラレルイメージング技術であるCAIPIRINHA(カイピリーニャ)に新たな技術が加わりました。それがCorkscrew gradient(コークスクリューグラジエント)です。全く聞き慣れない言葉ですが、写真のようにリードアウト方向に渦巻き状のグラジエントを印加することで、gファクターの上昇抑えられて、SNR低下を防ぐことが出来るという新しい技術です。

供覧した画像はSWIに適用し、6倍速にしても画質劣化が起きていないことがわかります。今後はVIBE、SPACEにも使用できるようになる予定だそうです。

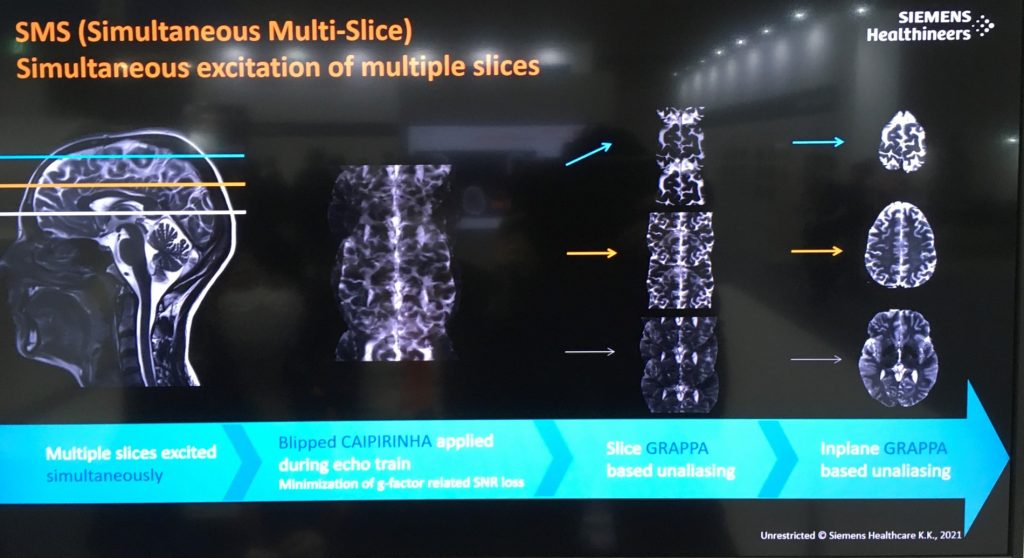

コークスクリューグラジエント以外にもgファクターを押さえる技術が、Simultaneous Multi-Slice(SMS)技術です。こちらは以前からSIEMENSの推し技術として何度も取り上げられてきましたが、複数スライス同時に撮像した後、分解し再構成する。それぞれのスライスは同時に撮像されますが、少しずつずらして撮像することでgファクターを落とすことができるそうです。スライス方向にエレメントを多く配置したコイルをリリースしているSIEMENSだからこそSMSと相性が良いそうです。

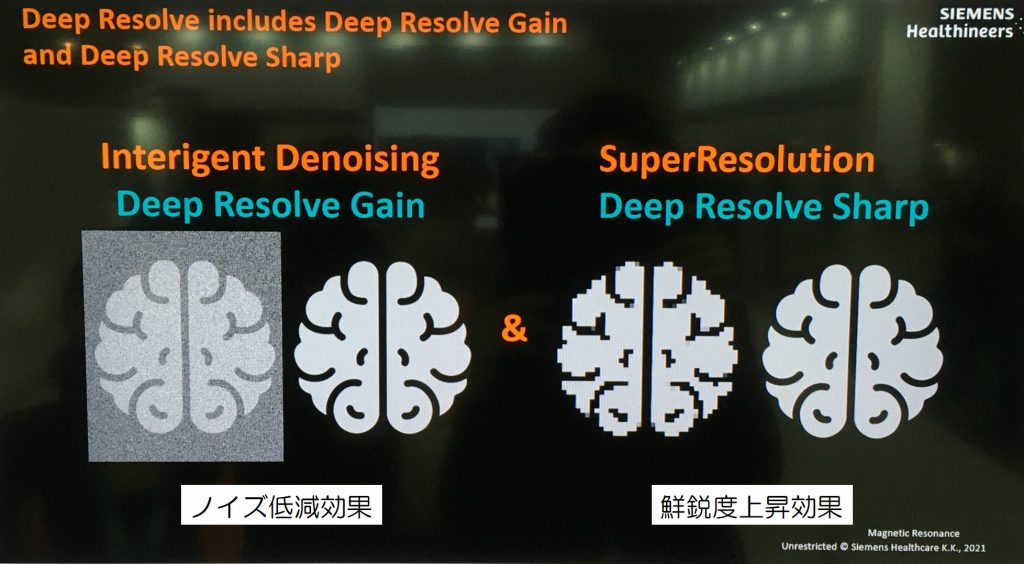

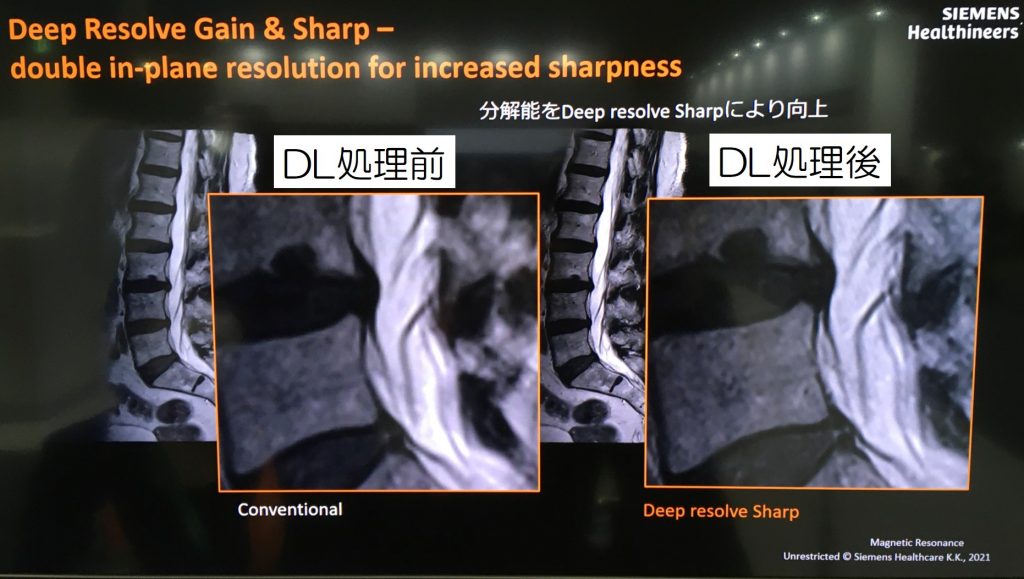

SIEMENSのDeep Learning(DL)

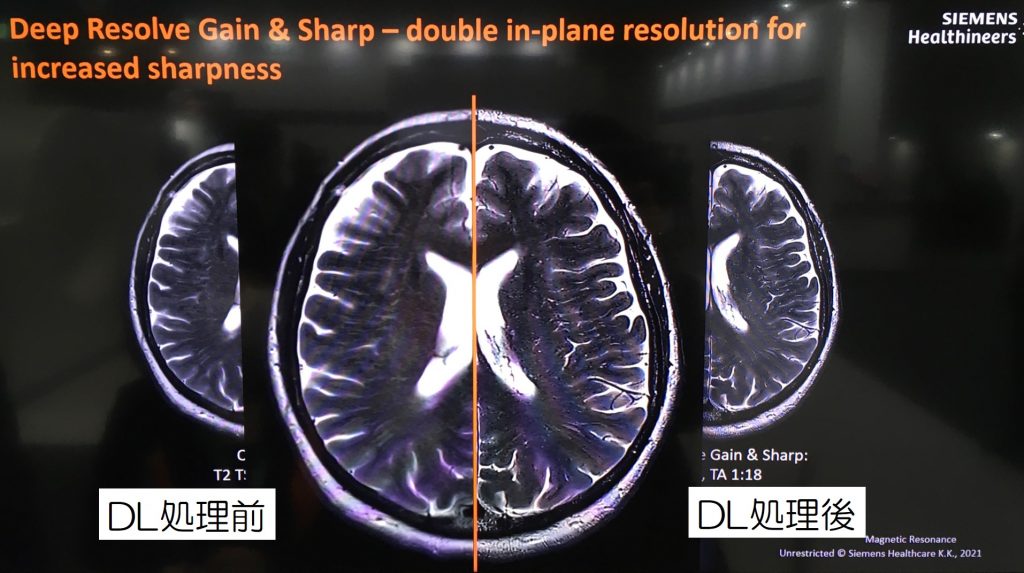

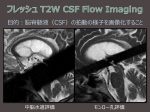

他メーカーと同様にk-spaceベースでDLを行っているそうです。つまり周波数データ(サンプリングデータ)をDLで処理することでノイズ低減や鮮鋭度の向上をさせているとのことです。SIEMENSではノイズ低減効果をDeep Resolve Denoisingといい、鮮鋭度の向上をDeep Resolve sharpと呼んでいるそうです。

やはり詳細はブラックボックスでしたが、インディビジュアルノイズマップを作り、gファクターの上昇の予測を行って対策をすることでノイズ低減を行っているようです。また、DL処理後のデータをローデータと比較して、インタラクティブリコンを行うことによって、コントラストの変化が起きないようにしているそうです。こだわってますね。

供覧した画像ではノイズはもちろん鮮鋭度が格段に上がっていることがわかります。

SIEMENSではパラレルファクターを上げてDLするのを推奨しているそうです。加算回数を下げて高速化したプロトコルを作ってしまうと動きに弱くなるからだそうです。つまり、SIEMESでもモーションアーチファクト低減についてのDLはまだ開発中ということなんですかね・・・。

以上、ITEM2021のSIEMESレポートでした。ぜひ他メーカーの記事も合わせてご覧下さい。

Chief Editor’s Eye

シーメンスの新しいCorkscrew gradientに関しては使用経験がなく、どの程度役に立つのか注目しています。頭部領域の臨床応用が進みそうなので、これは後にどなたかにレポートしていただこうと思います。

AIの役割として、等価画質における撮像時間短縮(ほとんどの施設ではこれを用いると思います)、高分解能化(superresolution)、モーションアーチファクト低減などがありますが、いずれにしても実装されることで、臨床応用におけるメリットが多そうです。

CTなどでもそうですが、自動ポジショニングができることによりCOVID-19対策として有用ですね [高原]

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。