横浜栄共済病院の高橋です。JSRTとITEMに土日を使って行ってきました。学会でも情報収集、ITEMでも情報収集など慌ただしかったです。また地元民から言わせれば、会場まで約1時間かかるので、本当に地元開催は困ります。横浜以外でもそろそろやっていただけると地元民は嬉しいです。

昨年もそうだったのですが、桜開花から寒の戻りがあり、散りませんでした。ですので、”桜のある”みなとみらいを皆さんに見みていただくことができとてもよかったです。私のこよなく愛するみなとみらいを堪能していただけたのなら満足です。

さて、今年もZIO/AMINブースに行ってきました。ご担当いただきましたのはザイオソフトマーケティング部セールスプロモーショングループの鈴木さんです。お忙しい中ありがとうございました。

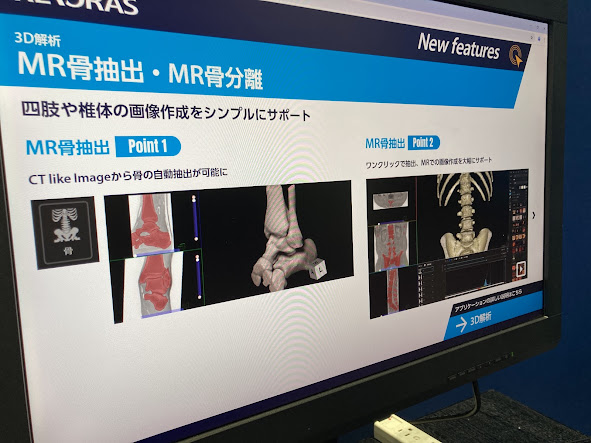

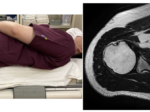

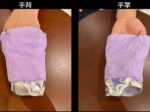

昨年も紹介させていただきましたが、MR骨抽出・骨分離のソフトです。最近フィリップスの撮像シーケンスFracture(CT Like Imaging)を代表とする骨類似画像がトレンドになっています。それを自動で骨のみを抽出しVR処理するというものです。

Fractureを使った骨と腱の画像です。当院はGEのMRIなので、3D-MERGEシーケンスでも同様なことができるのか?ぜひやってみたいと思いました。(FractureのTEはすべてin-phaseだが、MERGEは最初のTEのみin-phaseすることができるので現実には違う) また、当院も整形外科医が増えて、足の腱の画像診断を求められることが多くなってきました。このように3Dに見せることで臨床は勿論、われわれの教育にも使えるのではと思いました。

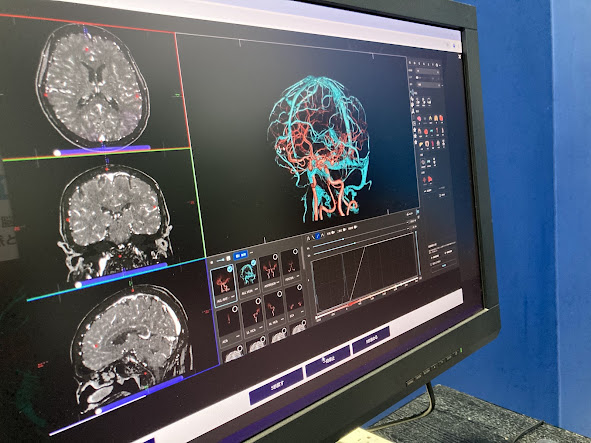

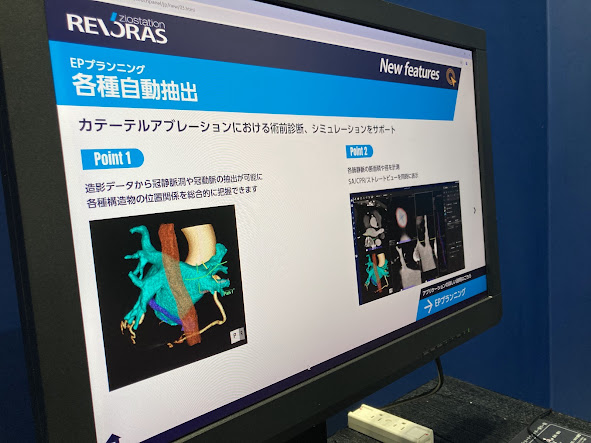

MRIではないのですが、CTの3D解析/脳動静脈分離をご紹介させていただきます。動脈優位相、静脈優位相など2相撮影することが頭部CTAでは当たり前の撮影方法であると思います。静脈もしっかり造影剤が入って、動脈にも造影剤がしっかり入った1相を撮影するだけで、このように自動で動静脈を綺麗に分離できるというソフトです。これは本当に重宝されると思います。写真にあるようなことが事実であれば、被ばくも少なくなり(2相→1相)、術者は動脈相をよりよく撮影しなければと身構えることなく、少し遅れても大丈夫、優秀なワークステーションがあとで分離してくれると気楽に検査することができます。

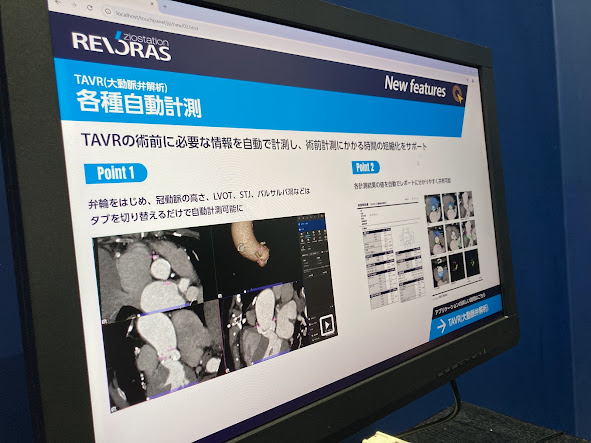

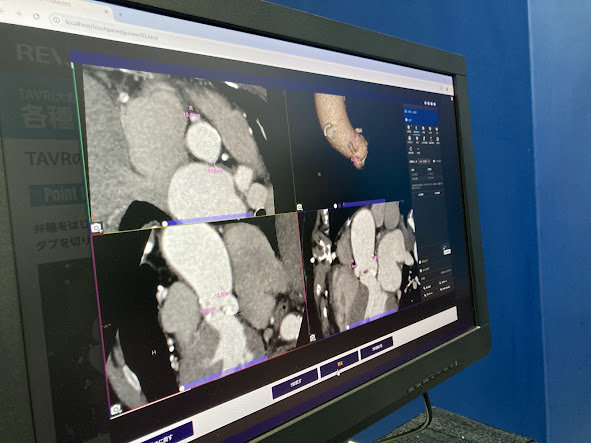

TAVRの術前に必要な定量値を自動で計測して、術前時間のシュミレーションを短縮することができるというソフトの紹介でした。更によくなったということで紹介していただきました。なんでも”自動で”というのが大きなことです。

心臓アブレーションの支援画像に横隔膜神経を自動で抽出することができるようになったということでした。臨床からの強い要望とのことでした。

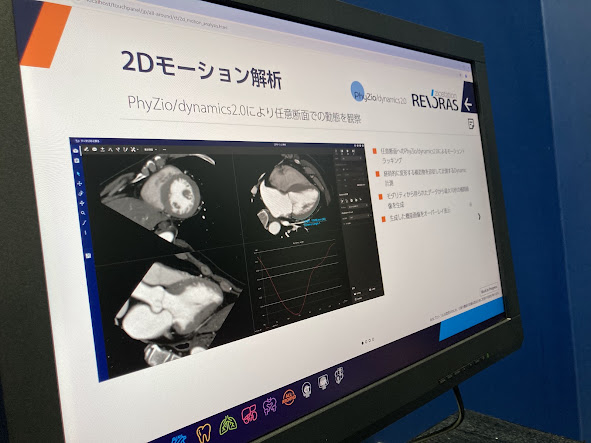

PhyZiodynamics(フィジオダイナミクス)は画像、画像間をピクセルで動きを推定して、動画などをスムーズに見せる機能です。AIは使っていないということでした。計算式から移動ピクセルの位置を導きます。ここはザイオの強みです。2Dのモーション解析ができるようになったということでした。たとえばここに心臓の4Dの画像があります。3Dの画像(2DMPR+時系列画像)を利用してROIの面積や、ここにあるように左室外壁の距離(定量値)を動画で観察することができます。MRよりもCTの情報が多く、特に”自動”ということを強調していました。

ここまでZIO/AMINブースの情報でした。

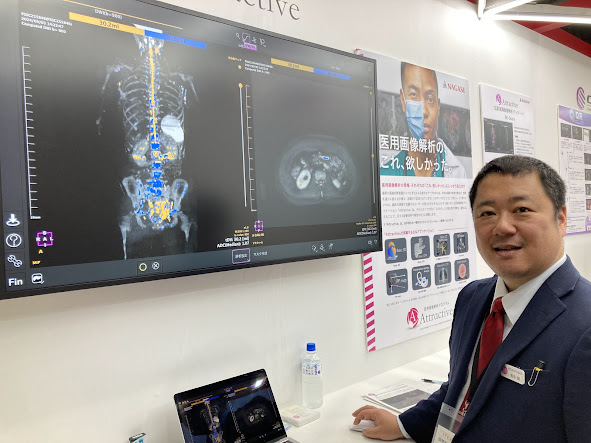

昨年に引き続き、長瀬産業ブース内Pixspace社のAttractiveを取材に行ってきました。担当いただいたのはPixspace社長の阪本さんです。

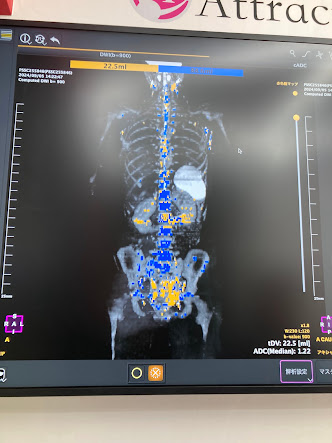

画面に出していただいたのは赤色髄MAPと呼ばれる画像です。全身DWIに色がついています。青色はin-phase, out of phase(別で撮影されたGE法を利用)で変化があったピクセル:脂肪があるので赤色髄では….オレンジは変化がないピクセルなので….ひょっとすると悪性の信号では…..というものです。全身DWIのみでは両者ともに高信号となるので、判別がつきにくい場合があります。なのでこのMAPは診断に非常に有用なツールとなります。

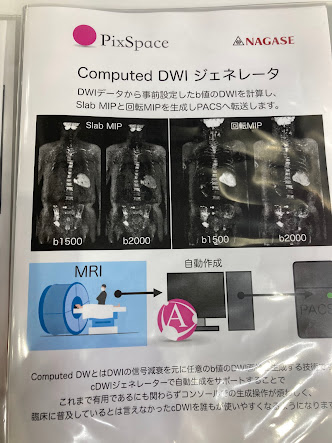

新しくComputed DWIのソフトも改良しているそうです。Computed DWIの生成のみでなく、自動で回転MIP, Slab MIPができるようです。自動でPACSにも送付してくれるので非常に便利なツールになります。

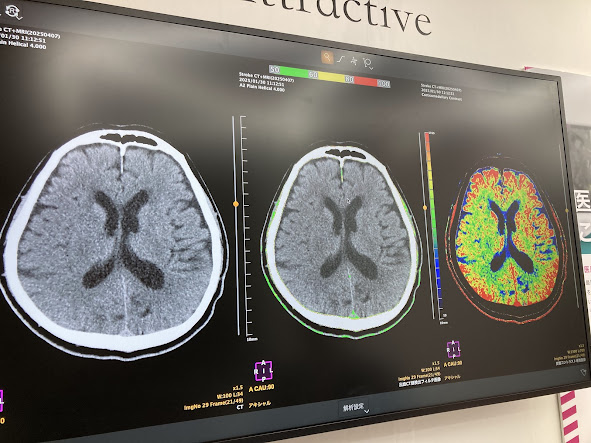

BD-Score(ADC値の定量カラーMAP作成が可能)を頭部に応用して、治療などのストラテジー時に利用するというものです。論文にもなっています。超急性期の場合、視認性が向上するかもしれません。

ここで素朴な疑問が……..社長と話をしている間に、CTでこういったことができたほうがよくないですか?という話になり、ありますよということで出していただきました。こちらはCT値でカラーコードを付けていますが、CTアーリサインもこうしたカラー化するほうが病変の視認性が向上するように思います。これが救急科の電子カルテ端末で医師ができるようにならないのか?聞いていて、どうしたらそういったことが実現できるのであろうと社長と話をしました。

滞在時間も短かったのですが、とても良い情報収集ができました。来年もどうぞ宜しくお願いします。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。