- Home

- ★ASL(arterial spin labeling)撮像特有のパラメータについて

★ASL(arterial spin labeling)撮像特有のパラメータについて

- 2025/4/25

- Any Modality, Education, 撮像のワンポイントアドバイス

- コメントを書く

<新企画>「撮像のワンポイントアドバイス」

★~★★★までの難易度を設定し、MRIにおける基本的な注意点や撮像のポイントなどをまとめていくコンテンツです。初学者の方やローテーターの方など是非ご一読ください!

今回の「撮像のワンポイントアドバイス」の難易度は★ひとつです。

網走厚生病院の上山亮と申します。

今回は、ASL撮像特有のパラメータであるLDとPLDについての投稿となります。

ASL撮像とは?

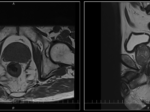

ASLは動脈血のスピンを反転パルスによってラベリングし、トレーサーとする撮像方法です。動脈血という内因性のトレーサーを使用しているため、画像コントラストへ影響を及ぼします。また日常診療においては急性期脳梗塞でのペナンブラの確認(ASL-DWI mismatch)や脳腫瘍のvascularity評価など、脳組織の潅流を目的に使用されているご施設が多いと思います。

今回は、この動脈血のラベリングに関わるLD(Labeling Duration)やPLD(Post Labeling Delay)という特有のパラメータが脳ASL画像のコントラストへどう影響するかをまとめました。

脳ASLの撮像原理

脳ASLの撮像原理について簡単にご説明します。

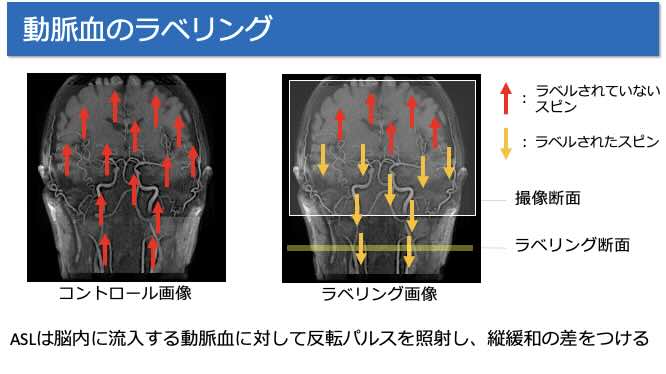

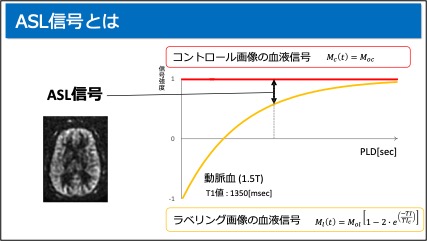

ASLは脳内に流入する動脈血に対して反転パルスを照射することで、ラベルされていない動脈血とラベルされた動脈血との間に縦緩和の差をつけます(Fig.1)。

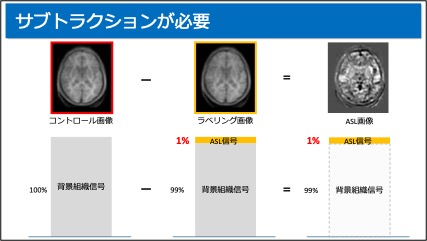

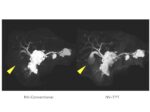

しかし、ラベルされた動脈血のプロトン量は画像全体のプロトン総量に対して僅か1%しかなく、そのままでは強調することができません。そのため、ラベリングを行なっていない画像(コントロール画像)とラベルした画像(ラベリング画像)とでサブトラクション処理を行います(Fig.2)。

ASLの撮像の流れ

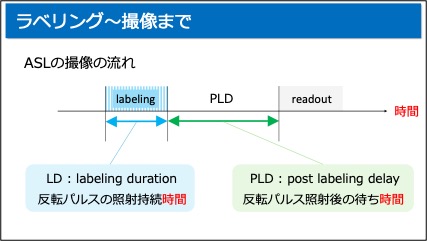

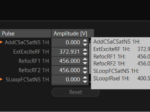

ASL撮像は、ラベリング・PLD・撮像という3つのパートに大きく分かれています。この撮像の流れにおいてLDは反転パルスの照射持続時間を指し、PLDは反転パルス照射終了後から撮像するまでの待ち時間を指します(Fig.3)。

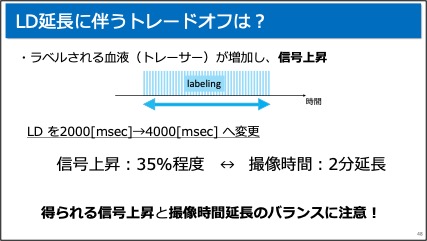

LDの長さと画像の信号変化

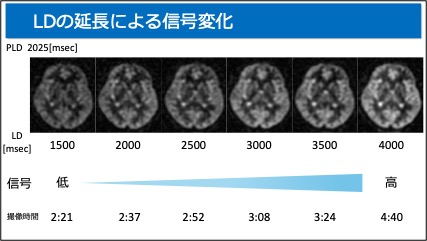

LDを延長するとラベルされる動脈血が増加、つまりトレーサーとなる動脈血が増加するため信号が上昇します。また、当たり前ではありますが、LDを延長すると撮像前の反転パルスの照射時間が増えますので、撮像時間も延長します。そのため、LD延長によって得られる信号上昇と撮像時間の延長のバランスを考慮して設定を行う必要があります(Fig.4、Fig.5)。

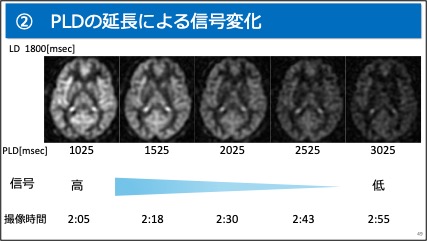

PLDの長さと画像の信号変化

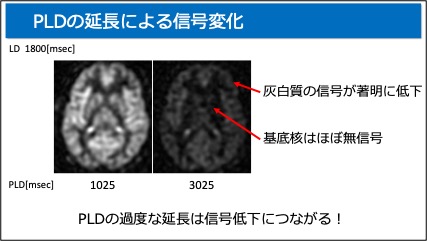

PLDを延長するとラベルされた動脈血は徐々に緩和が進んでいくため、それに伴い信号が低下します(Fig.6)。またPLDは撮像までの待ち時間を指しますので、延長することで撮像時間も延長します(Fig.7)。

PLD:1025 [msec]と3025 [msec]の画像を見比べてみますと、3025 [msec]では灰白質の信号が著明に低下、基底核はほぼ無信号となっています。このようにPLDを過度に延長すると信号が低下した画像となるため、設定の際には注意が必要です(Fig.8)。

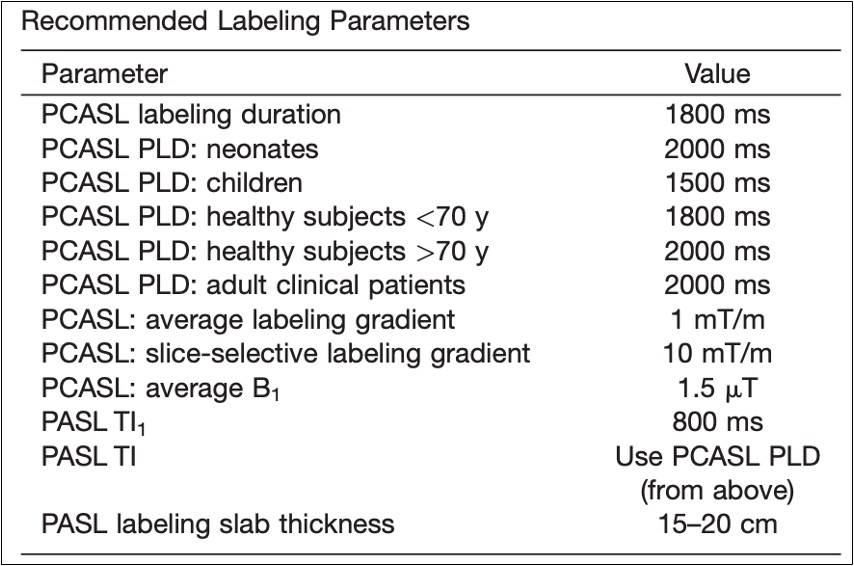

LDとPLDの推奨値

2015年のISMRMのコンセンサスペーパーにおいて、脳ASLでのLDとPLDの推奨値が提唱されました(Table 1) 。また疾患によってはこの推奨値よりも長いLDやPLDが有用となる場合があります。

LDやPLDを延長する場合、使用するMRIの静磁場強度・メーカー・バージョンによって設定可能なLDやPLDは様々ありますが、上記の信号変化やトレードオフを参考にてパラメータ設定を行なっていただければ幸いです。

参考資料

D Alsop, et al., MRM, 2015

T Lindner, et al., MRM, 2022

ライター紹介

上山 亮(網走厚生病院)

当院は日替わりローテのため固定ではないですが、MRIやUSにつくことが多いです。

使うコイルやポジショニング、数多くあるパラメータで画像が大きく変わるMRIが不思議で好きになりました。今後もMRIについての勉強を続けていき、臨床へ活かせるよう努めていきます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。