千葉大学医学部附属病院の中西一成と申します。

この度は、フィリップス・ジャパン主催 Gyro Cup 2024で発表した、SWIとMRAの同時撮像シーケンスである『SWALLOW』をご紹介いたします。

MRAと組み合わせたSWIの臨床的ニーズ

頭部MRAの撮像機会は多岐にわたり、各ご施設において様々な頭部プロトコルに含まれているのではないでしょうか。

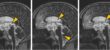

一方、SWIは磁化率変化が生じる静脈や出血性病変の描出を目的に撮像することが一般的ですが、AVMにおけるnidusやdrainer、もやもや病において併発率の高いCerebral microbleedsやbrush sign、さらに急性期脳梗塞におけるsusceptibility vessel signなど、SWIにおける描出能がT2*WIよりも遥かに高い疾患や症例があります。これらはMRAと併せて撮像すべきシーケンスです。

SWIとWhole brain MRAの同時撮像

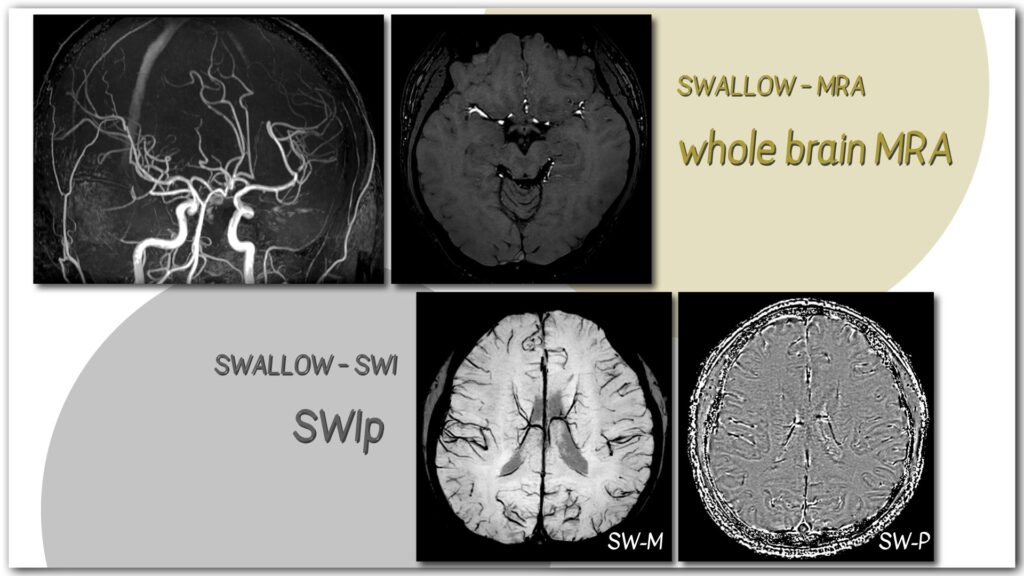

今回Gyro Cupでは、5分半でSWIと全脳MRAの同時撮像が可能な『SWALLOW』(SWIp and whole brain inflow MRA)を発表しました。

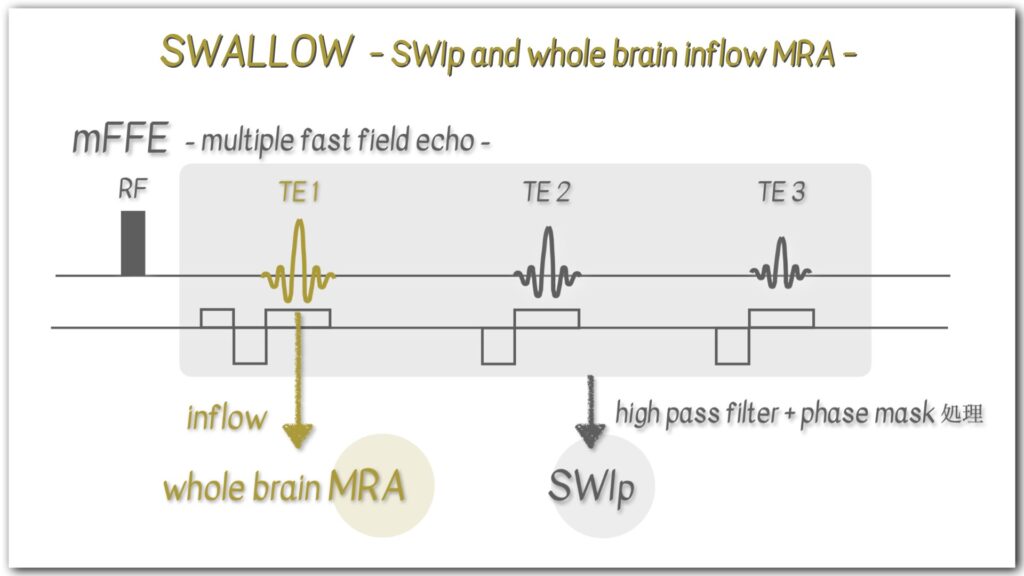

PHILIPSのSWI(SWIp)はマルチエコー型GRE(mFFE)法が用いられますが、そのうちの1stエコーのinflow効果をMRAに利用します(Fig.1、2)。

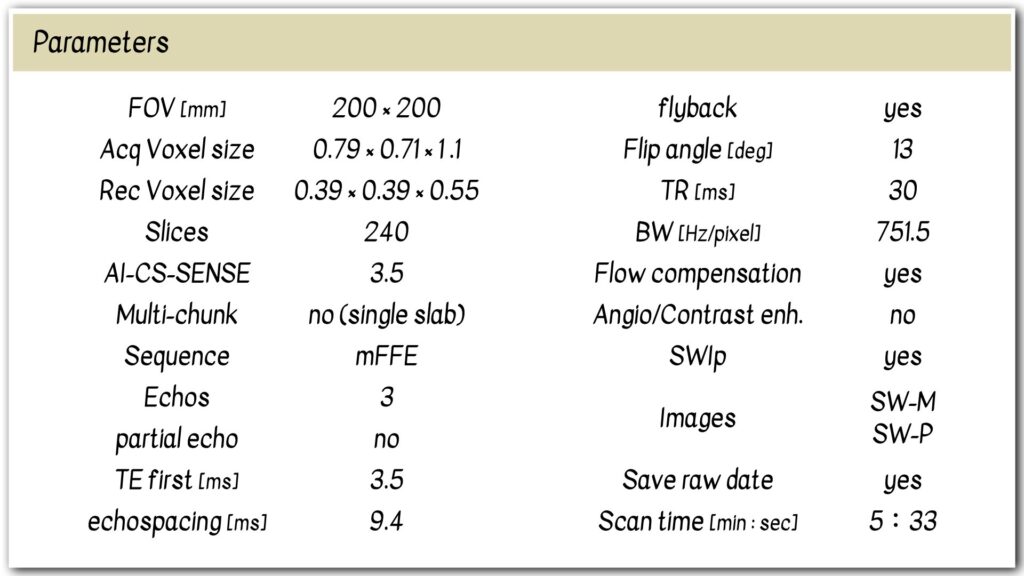

撮像パラメータをFig.3に示します。

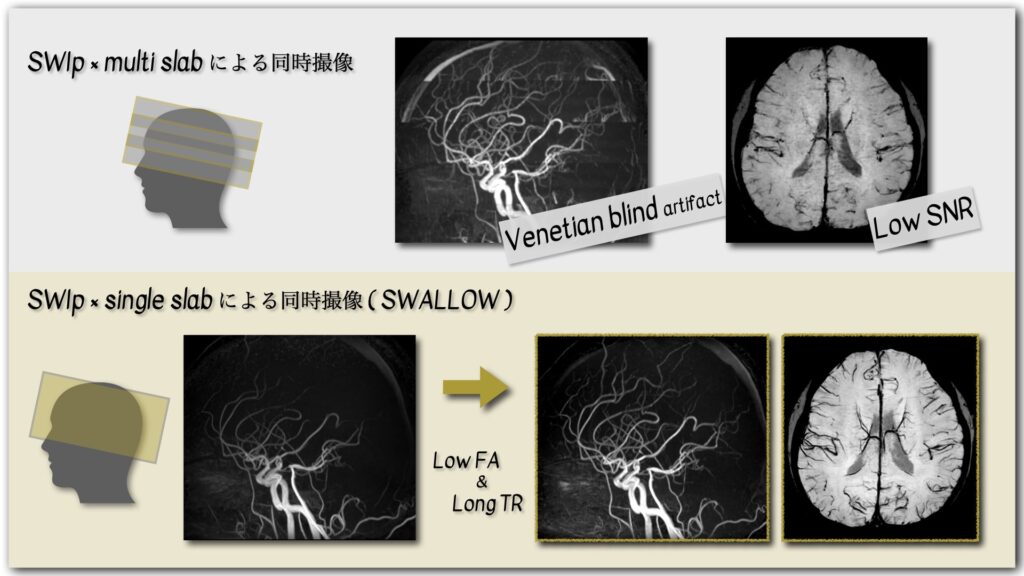

通常、TOF-MRAにはマルチスラブ撮像が用いられますが、SWIpではスラブ間の補正を行うパラメータである【Angio/Contrast enh.:inflow】が使用できないため、マルチスラブ撮像を行うとベネチアンブラインドアーチファクトが生じてしまいます。加えて、撮像ボリュームの減少によるSNRの低下が特にSWIで顕著に現れます。そのため、SWALLOWではシングルスラブ撮像を採用しています。

しかし、シングルスラブのMRAでは、飽和効果によって末梢動脈の描出能が低下します。そこで、Flip Angleを小さく(13°程度)、TRを長く(30ms程度)することで飽和効果を抑制します(Fig.4)。

装置の制限の攻略

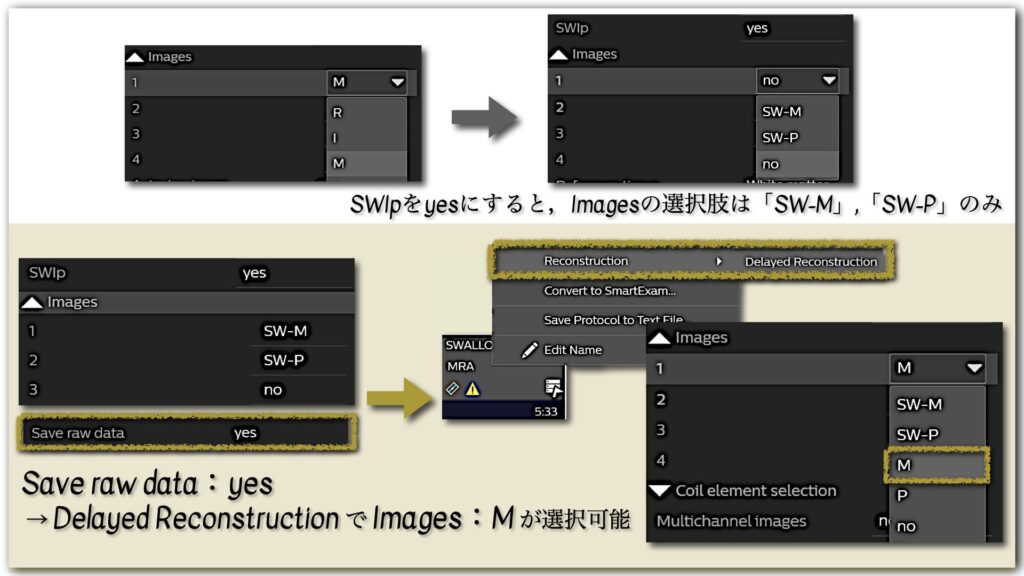

SWALLOWの画像再構成には一工夫が必要になります。PHILIPS装置では、再構成画像の種類を【postproc】タブで選択します。通常、mFFEで撮像する際には、【Images:M】を選択することで各TEの画像を再構成可能ですが、【SWIp:yes】に設定すると、【Images】において、2種類のSWI(【SW-M】と【SW-P】)以外の画像が選択できなくなります。

つまり、SWIpを使用すると、各TEの画像を再構成できなくなり、1st TEのMRAが得られないという制限がかかります。

この問題の解決するためには、まず【save raw date:yes】で撮像を行います。これによりraw dateが保存され、【Delayed Reconstruction】が可能となります。そして、ここでは(なぜか)【Images:M】が選択可能になり、MRAとなる1st TEの画像を再構成することができます(Fig.5)。また、これらの処理は設定を保存しておくことで自動化することができます。

おわりに

先述のようにSWIは、MRAと組み合わせた撮像が求められる機会が多くあります。さらに、びまん性軸索損傷(DAI)や小さな海綿状血管奇形など、SWIでしか描出できない疾患や症例が多数存在する中で、オペレーター全員がSWI撮像の判断を取りこぼし無く行うことは容易ではありません。SWIをMRAと同時に撮像できるSWALLOWでは、このような追加撮像に対するハードルを低くすることができます。

ぜひ多くのご施設の方々に試していただければ幸いです。

ライター紹介

千葉大学医学部附属病院 中西 一成 (なかにし いっせい)

面白いからという「自分のため」に足を踏み入れたMRIの世界で、患者さんや診断する医師、他施設の方々への発信など「誰かのため」という新たなモチベーションを見出しています。

高い志と豊富な知識を持ち合わせた上司や同僚と、日々業務や研究と向き合っています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。