- Home

- ★3.0T装置における体幹部MRI検査のB1不均一について〜診断名に注意〜

★3.0T装置における体幹部MRI検査のB1不均一について〜診断名に注意〜

- 2025/10/24

- BLOG, Education, 撮像のワンポイントアドバイス

- コメントを書く

YouTubeショート動画もご覧ください:https://www.youtube.com/shorts/LARrup-iLIE?feature=share

<新企画>「撮像のワンポイントアドバイス」

★〜★★★までの難易度を設定し、MRIにおける基本的な注意点や撮像のポイントなどをまとめていくコンテンツです。初学者の方やローテーターの方など是非ご一読ください!

今回の「撮像のワンポイントアドバイス」の難易度は★ひとつです。

香川大学医学部附属病院の小畠です。

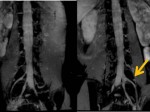

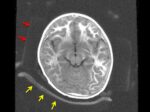

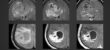

突然ですが、このような画像を見たことがありますか??

この画像は、多発嚢胞腎の腹部T2WI上の経過です。

そして、嚢胞や腹水などの水成分が原因でB1不均一による画像中心部の信号強度が低下している3.0Tの画像です(dielectric artifact、standing wave effect、shielding effectとも言われますが、この記事では” dielectric effect”で統一します)。

3.0T装置が多くの施設に普及してきている現在、このようなご経験がある方も多いのではないでしょうか?

RF送信技術の発展に伴って、以前よりも改善できる傾向にはあります。しかし、依然として3.0Tでは、どうしてもdielectric effectが顕著になるケースがあり、1.5Tや低磁場での検査や誘電padの使用が望ましいケースがあります。そのため、事前に診断名や過去画像を見て、検査前に予習することが大事だと思っています。

このdielectric effectに関連する内容については、MRI完全解説などの教科書やmri question、他の投稿者の先生方がわかりやすい記事を執筆されております。

・3T脊椎撮像-ポジショニングの工夫でB1不均一改善

・3T MRI 一台運用の経験談・・・アーチファクトを中心に

この記事では、簡易的な論文紹介や注意しておくべき臨床診断名について皆さんと共有させていただければと思います。著作権などの関係から、リンク先の紹介のみになることをご了承ください。

-3.0T体幹部dielectric effectに関連する論文紹介-

・MRIの原理からみた1.5Tと3T の比較

Soher BJ, Dale BM, Merkle EM. A review of MR physics: 3T versus 1.5T. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2007 Aug;15(3):277-90, v. doi: 10.1016/j.mric.2007.06.002.

こちらの論文は、3.0Tの臨床応用に関して、1.5Tと3.0Tの違いが与える影響について記載されています。dielectric effectの原理についても画像を交えた説明と詳細な記載があります。

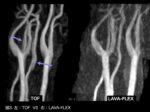

・1.5Tと3.0T における腹部MRIの違いについて(論文タイトルと少し異なります)

Cornfeld D, Weinreb J. Simple changes to 1.5-T MRI abdomen and pelvis protocols to optimize results at 3 T. AJR Am J Roentgenol. 2008. doi: 10.2214/AJR.07.2903.

こちらの論文でも腹部MRIにおける1.5Tと3.0Tの違いについて簡潔にまとめられていて、特にdielectric effectについてもわかりやすく記述されています。画像も提示されており、1.5Tでは3.0Tで起こっていた信号低下が改善されていることが示されています。

・誘電padがdielectric effectに有用

Sreenivas M, Lowry M, Gibbs P, et al. A simple solution for reducing artefacts due to conductive and dielectric effects in clinical magnetic resonance imaging at 3T. Eur J Radiol. 2007. doi: 10.1016/j.ejrad.2006.11.014. Epub 2006 Dec 13.

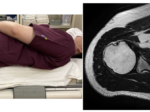

この報告では4リットル容量のバッグに硫酸マンガン(MnSO4)やマンガン塩(MnCl2)の水溶液を充填し、padを作成しています。論文中では、誘電Padを患者さんの上に乗せることで、低信号領域の改善が確認できる画像が提示されています。

-3.0T体幹部B1不均一に関連する疾患と診断名の例-

・腹水貯留:門脈圧亢進症、肝炎、肝硬変、心不全、ネフローゼ症候群、腹膜播種

・嚢胞:巨大卵巣嚢胞、巨大肝嚢胞、多発嚢胞腎

・心嚢液貯留:心タンポナーデ、心膜炎、大動脈乖離

・羊水:妊娠中

また、画像は載せることができないのですが、当院での経験として「化膿性脊椎炎」でも数例このようなdielectric effectを経験しました。全身性の浮腫が原因と考えています。

他にもdielectric effectが起こってしまうような疾患や状況はあると思いますが、3.0Tで体幹部撮像を行う際はあらかじめ検査前に疾患や診断名に注意して、対策を立てることも重要です。

この記事が皆様の診療業務に役立てば幸いです。

ライター情報

技師歴13年目、毎日新しい学びがあるMRIに魅了されています。

最近は、大学病院の特性を生かし、幅広い疾患の患者さんの画像データを臨床に還元することをモットーに日々取り組んでいます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。