YouTubeショート動画もご覧ください:https://www.youtube.com/watch?v=A0Ufc-EEFe4&t=8s

千葉大学医学部附属病院の佐田貴之と申します。今回はDWIとFLAIRの同時撮像ができる”FLAIR-DWI”についてご報告します。

1.背景

急性期脳梗塞の診断・治療においては、時間が重要となります。特に、発症から4.5時間以内の診断が求められる静注血栓溶解療法(tPA)の適応判断においては、MRIによる発症時刻の推定が大きな役割を果たします。DWIで陽性所見を認め、FLAIRで異常を認めない、いわゆるDWI-FLAIR mismatchは、発症直後である可能性を示す重要な所見です。

このような背景から、急性期脳梗塞の診断に不可欠なDWIとFLAIRをより迅速に取得できないかと考え、同時撮像が可能な“FLAIR-DWI”を考案しました。

2.原理

本手法はEPIベースのDWIにIRパルスを組み合わせたものです。IRパルスによりCSF信号を抑制し、TIを適切に設定することで、b=0画像がFLAIRと同様のコントラストを持つ画像となります。またb=1000画像では、通常のDWIとして拡散強調された画像を得ることができ、1回の撮像でFLAIRとDWIの両方の情報を取得することが可能となります。

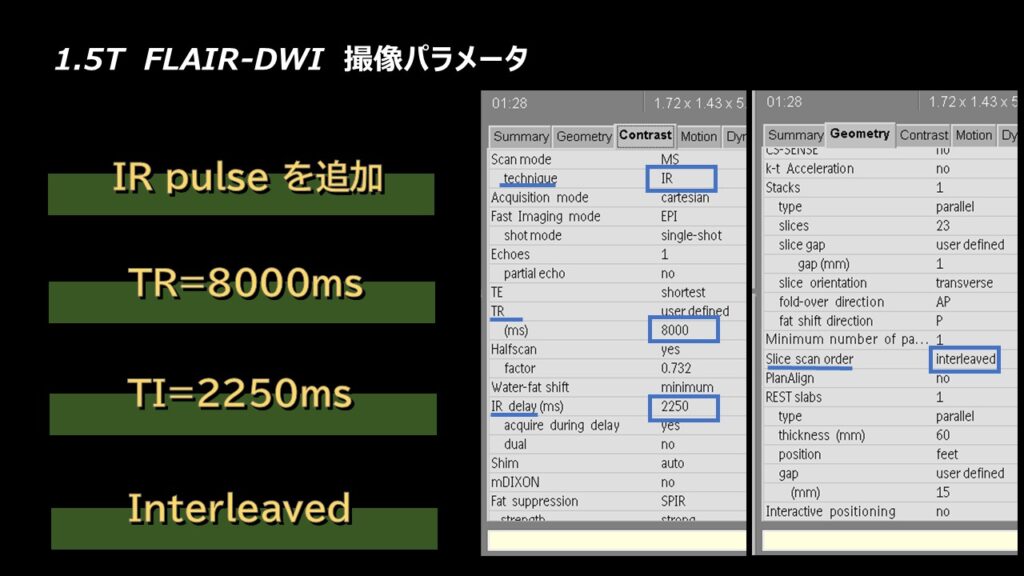

Fig.1に1.5T装置で使用している主な撮像パラメータを示します。ご施設で普段使用されているDWIにIRパルスを追加し、TIを脳脊髄液に合わせるだけですので、比較的容易に使用できると思います。

3.臨床画像

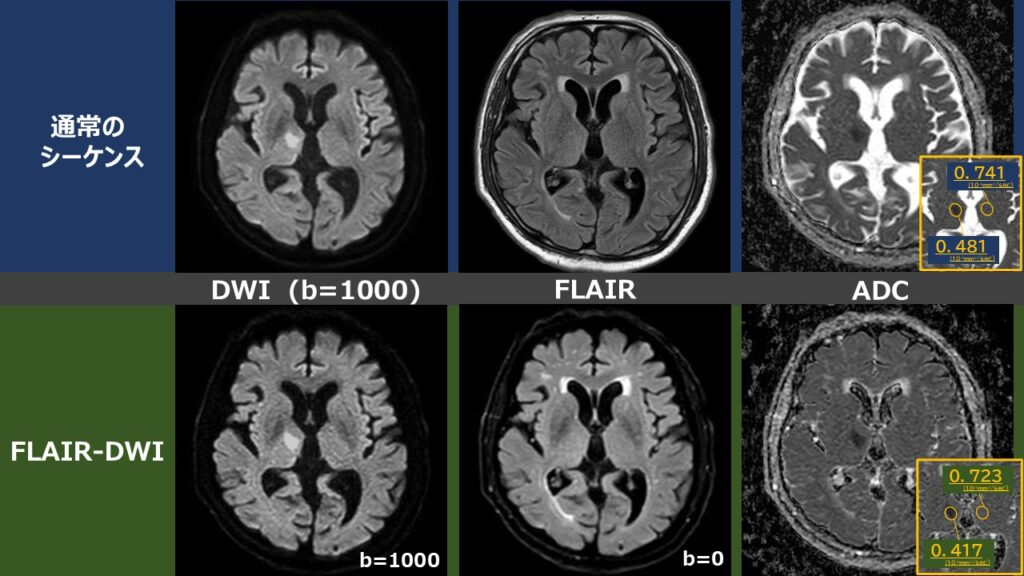

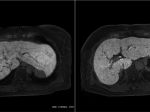

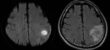

Fig.2は、脳梗塞発症約3時間と推定された症例の画像です。通常の条件で撮像されたDWIでは右の視床に高信号を認め、FLAIRでは信号変化は見られず、典型的なDWI-FLAIR mismatchが確認できます。同症例のFLAIR-DWI画像においても、b=1000では高信号、b=0では信号変化がなくmismatchをとらえる事できています。またADC mapはb=0の画像が変わるため、見た目は変わってしまいますが、梗塞部位の拡散低下は同じように反映できています。

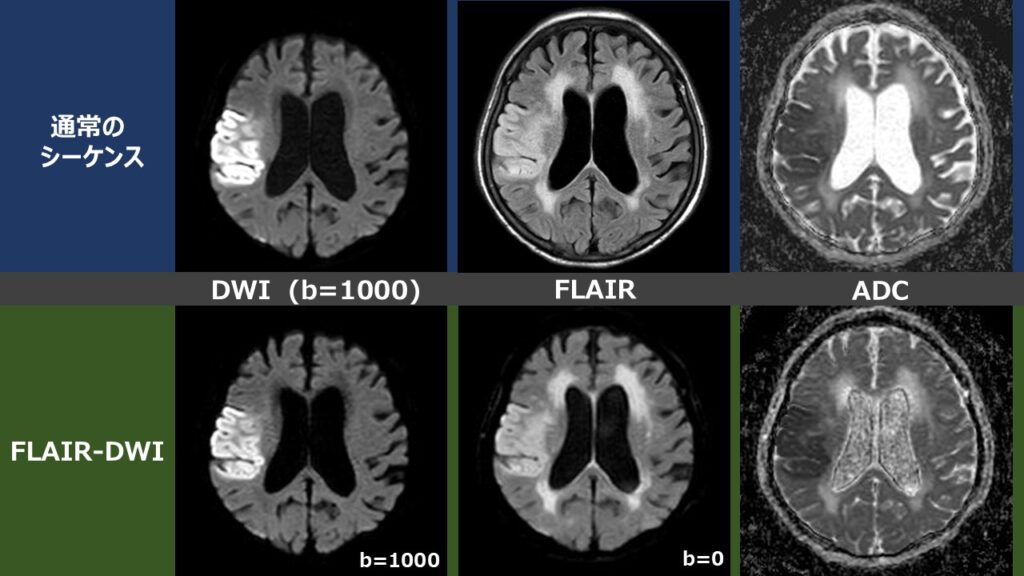

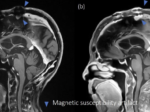

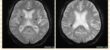

Fig.3は脳梗塞発症後、2日経過した症例の画像です。FLAIRで梗塞部位が高信号となり、DWIとのmismatchは見られなくなっています。FLAIR-DWIにおいてもb=0で梗塞部位が高信号となっており、経時的変化を正確に反映できていると考えられます。

画像の空間分解能や歪みは通常のFLAIRに比べて劣るものの、急性期脳梗塞の時間評価には十分な情報が得られると実感しています。

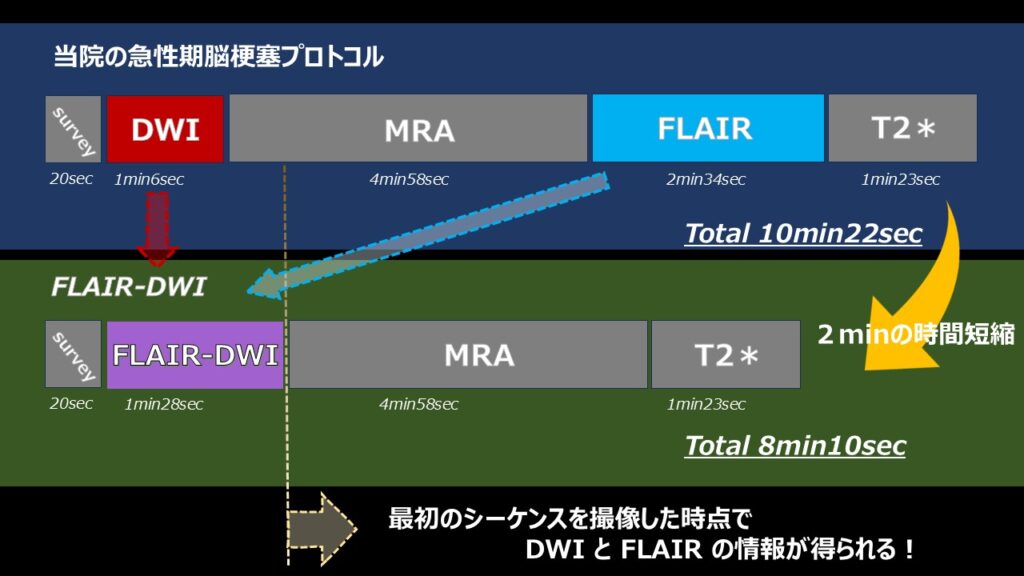

Fig.4に当院の急性期脳梗塞プロトコルを示しています。従来のプロトコルではDWI、FLAIR、MRAなどで10分以上を要していましたが、FLAIR-DWIを導入することで約8分10秒と2分以上の短縮が可能となりました。また、急性期脳梗塞の検査においてまず初めにDWIを撮像することが一般的と思いますが、これをFLAIR‐DWIに置き換えると、最初にDWIとFLAIR両方の情報を取得することができるため、より早い段階で診断・治療の判断が可能になります。

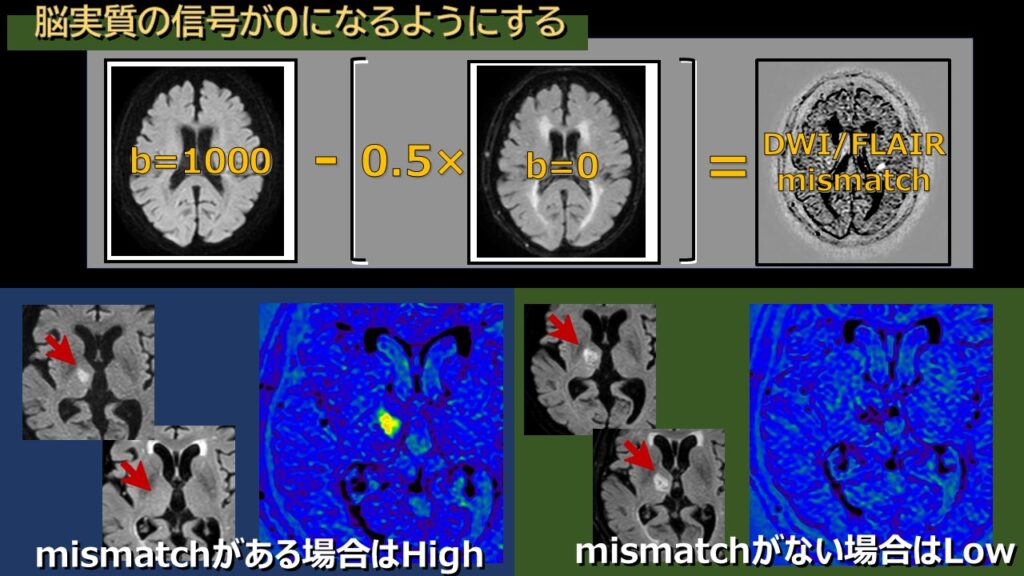

4.同時撮像の恩恵!?

DWIとFLAIRを同一シーケンスで撮像することで、サブトラクション画像の作成が可能となり、DWI-FLAIR mismatchを視覚的に示す”mismatch map”(Fig.5)を作成できます。新旧の梗塞が混在するような症例でも、病変の視認性が向上する可能性があります。また、前頭洞や外耳道付近で目立つアーチファクトも、サブトラクションにより軽減されることが期待されます。今後、脳梗塞以外の評価にも応用できる可能性があると考えています。

5.最後に

FLAIR-DWIは、急性期脳梗塞の診断においてより早く情報を提供することができる撮像法となります。まだ改善の余地はあるものの、今後の急性期画像診断において有用性が期待されます。

ライター紹介

初めまして、千葉大学医学部附属病院の佐田貴之です。MRI専属になってから10kg太りましたが、日々楽しく学んでいます。いろいろな方と情報交換や交流ができればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。