皆様はじめまして。三重県立総合医療センターの寺林諒です。Gyro Cup 2024で発表したPatrasche(using pause scan and triggered heart rate scheme)という「pauseボタンと脈波同期」を利用した撮像方法について、ご紹介させて頂きます。

呼吸不良による画質低下

3D_MRCPを撮像する際は、呼吸同期を用いて呼気で撮像する事が一般的です。しかし、呼吸が不規則だとアーチファクトが出現する原因になります。息止めの3D_MRCPでも画像は得られますが、呼吸同期を使用した画像と比較すると、分解能が下がります。

分解能を保つために

呼吸同期を用いたMRCPの撮像条件で、そのまま息止め撮像しようとすると、長い時間の息止めが必要になり、現実的ではありません。しかし、それを可能にするのがpauseボタンと脈波同期です。

長い息止め時間は、pauseボタンを使用して、息止めを複数回に分割してしまえば、1回の息止めが短くなり、撮像可能な時間になります。しかし、そのままpauseボタンを使用してもスキャンが止まらず、最後までスキャンが進んでしまいます。また、息止めを複数回に分割する場合、患者さんに毎回同じ所で息止めをしてもらわないと、解剖学的な位置ズレが起きてしまいます。

これらを解消するために、脈波同期を併用して、gate&trackを使用出来るようにします。

脈波同期を使用しているので、TRは心拍によって設定されます。HR60でTR1000ms程度になるので、TRを2beatに設定します。これによって、pauseボタンを使用したときに2beat毎にscanを止めることが出来るようになります。

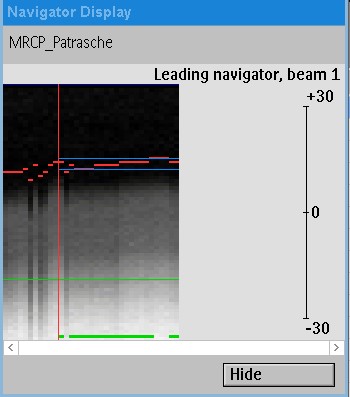

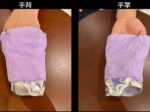

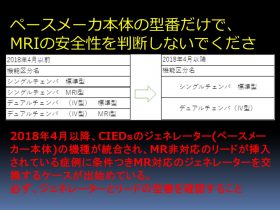

Fig.1は横隔膜のモニタ例になります。青線がGateで、赤い点が横隔膜の高さです。息止めをしたときに、赤い点(横隔膜の高さ)が青線(Gate)の間にあればデータを収集します。青線の外に赤い点がある場合、そのデータを省く事で、位置ズレの少ないデータを得る事が出来ます。また、trackはこの青線の間の赤い点の微妙なズレを補正する機能になります。これで息止めを複数回に分割しても、位置ズレの少ないデータを得る事が出来ます。

実際の撮像

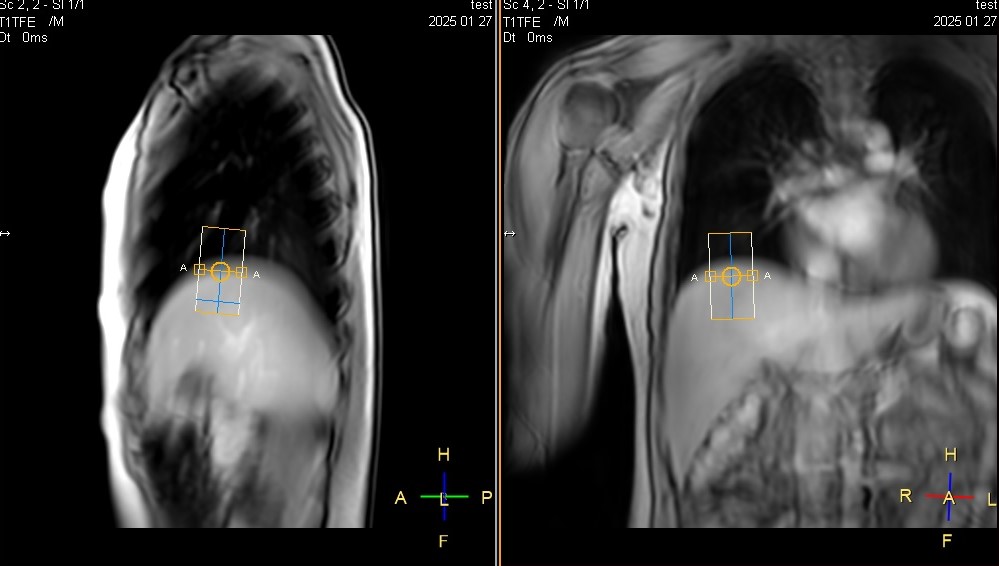

あらかじめ患者さんにPPUを装着し、マイクを通してマニュアルで患者さんに息止めの合図をします。息止め後にscan startボタンを押すと、2beat事にスキャンしていきます。息止めが苦しくなってきた所で、pauseボタンを押してスキャンを止めて、マイクを通してマニュアルで息を楽にしてもらうように伝えます。これを繰り返していくと、息止めでも高分解能な3D_MRCPを撮像する事が出来ます。この方法の特徴は、スキャンのstartとpauseを技師側で決める事が出来ます。つまり、息止め時間と分割回数を自由に設定出来るので、患者さんの息止めに合わせて撮像する事が出来ます。また2beat毎にスキャンしているので、約2秒毎に横隔膜の位置を確認しながら撮像する事が出来ます。Fig.2はボランティアのMRCP画像です。このときの息止めはFig.1になります。

精度を上げる

鮮明な画像を得るためには、位置ズレを最小限に抑え、撮像位置の精度を上げる事が重要になります。つまり、Navigatorの設定が重要です。gating windowを小さくすると青線(Gate)の幅が小さくなり、より限定的にデータを収集します。また、Navigator lengthを小さくする事でNavigatorの頭尾方向が短くなり、横隔膜モニタの空気と横隔膜の境界を拡大して観察できるので、SNRが充分にあれば、横隔膜の位置を装置に認識させやすくなります。

Fig.3はCINEの加算画像です。加算画像としたのは、肺紋理を避けてNavigatorを設定する事で、横隔膜モニタの空気と横隔膜のコントラストが高くなり、Navigatorの精度を上げる事が出来るからです。また、CINEで可能な限り横隔膜の動く方向に平行、かつ横隔膜に対して垂直になるようにNavigatorを設定すると、横隔膜モニタの空気と横隔膜のコントラストが高くなり、さらに精度が上げる事が出来ます。

最後に

息止めは、人によって、少しずつ息を吸ったり吐いたり、中には、こっそり一回息を吸って止めていたり、息は止めているけど少しずつ横隔膜が動いているなど、様々な患者さんを観察する事があります。息止めをリアルタイムで観察する事は、あまりないと思います。自分の息止めの合図を見直す機会になるので、ボランティアで是非一度試してみてください。息止めの合図って意外と難しいですよ。

ライター紹介

三重県立総合医療センターの寺林諒です。

優しい方々に助けられながら、トライ&エラーを繰り返してきました。気が付けばMRIに従事して15年以上経ちます。今は少しでも何か改善出来ないか考えて、楽しんでいる毎日です。そんなMRIの楽しさを、たくさんの方々と共有できたらなぁと思っています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。