不可能を可能に!? MSO-MRA(Magnetic Susceptibility artifact Optimized TOF MRA)

YouTubeショート動画もご覧ください:https://www.youtube.com/shorts/SNFBPICRcF4

はじめに

札幌白石記念病院の平田秀喜と申します。2024年に開催されたキヤノンメディカルシステムズ株式会社主催の「画論32nd The Best Image」で発表した、脳動脈瘤クリッピング術後経過観察において磁化率アーチファクトの影響を最小限にし、クリップ近傍の血管評価を可能とする「MSO-MRA」(Magnetic Susceptibility artifact Optimized TOF MRA)について紹介をさせていただきます。

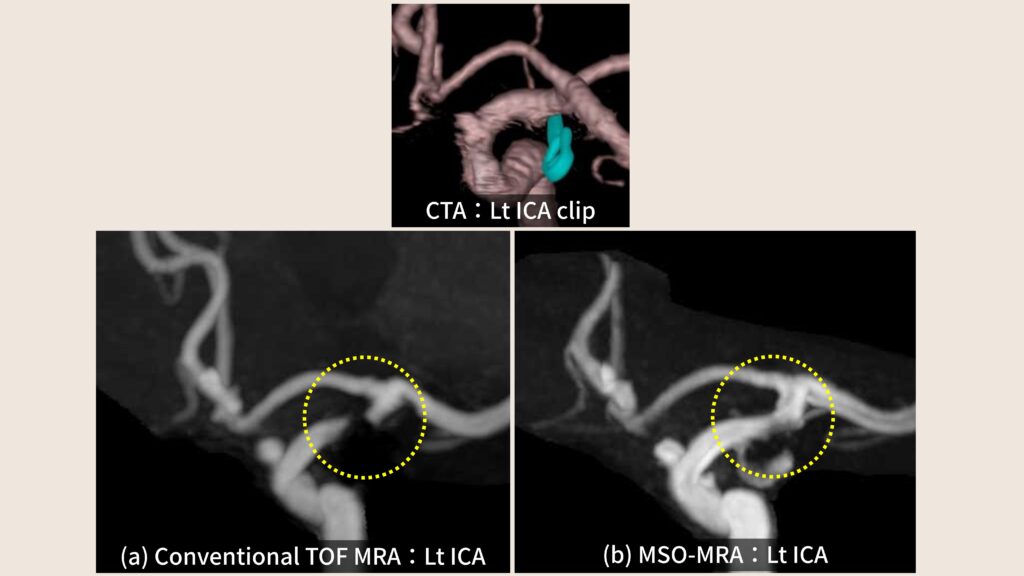

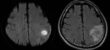

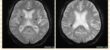

皆さま、脳動脈瘤クリッピング術後経過観察目的でTOF MRAを撮像することがあると思いますが、しっかりとクリップ近傍の血管評価はできているでしょうか?多くの施設では、Fig. 1 aのようにクリップからの磁化率アーチファクトによりクリップ近傍の血管が描出されず、十分な血管評価はできていないかと思います。あるいはMRAを諦め、CTAで評価を行っている施設もあるかと思います。 今回紹介する「MSO-MRA」はそのような問題を解決する手法になるかと思います(Fig. 1 b)。ぜひ最後まで読んでいただけたらと思います。

脳動脈瘤クリッピング術後経過観察の重要性

脳卒中治療ガイドラインによると、開頭手術により治療された未破裂脳動脈瘤例の長期経過観察において、治療した脳動脈瘤の再発や新生した動脈瘤の破裂などによるクモ膜下出血の発生率は10年で1.4%、20年で12.4%であったという報告があり、たとえクリッピングが完全に行われた場合でも長期の経過観察が必要であるとされています。したがって、造影剤を使用せず動脈を評価できるTOF MRAは長期の経過観察に適した方法であり、そこでしっかりとクリップ近傍の血管を描出することは非常に重要です。

MSO-MRAのポイント

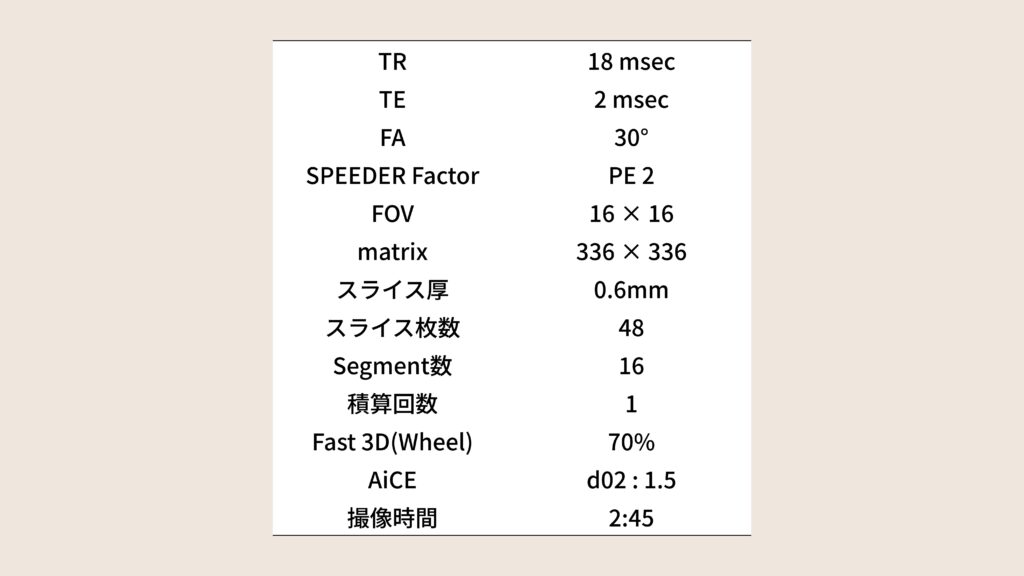

MSO-MRAの撮像条件をTable. 1に示します。

ポイント①:TEの最適化

TEを短くすることにより位相分散を抑制し、磁化率アーチファクトを低減することができます。脳神経領域においては、脳動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術後の経過観察におけるshort TEの有用性を示す論文が数多くあります。MSO-MRAでも当院装置のTOF MRAにおける最短TEである2.0 msecを最適なTEとしました。

ポイント②:FAの最適化

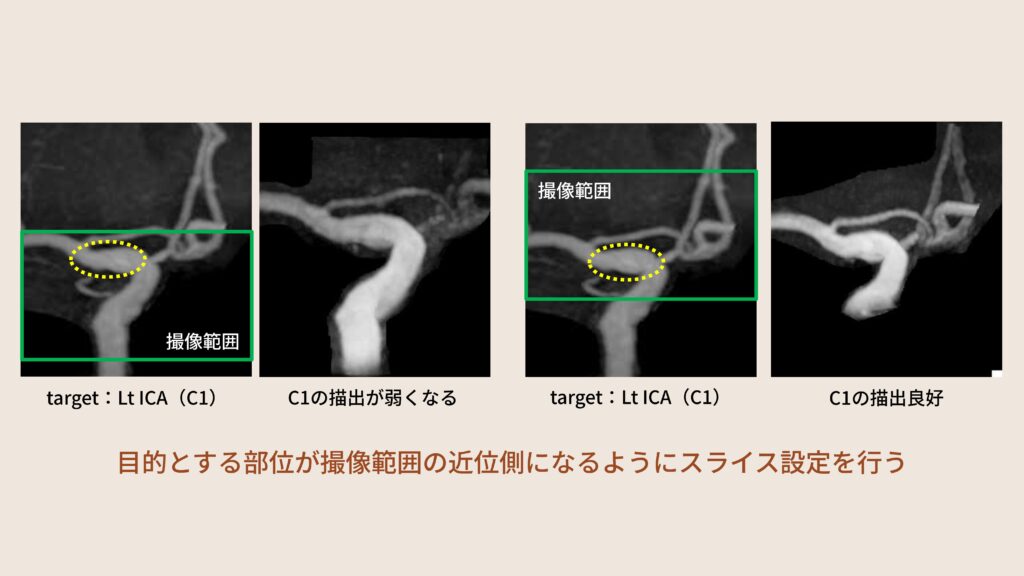

FAを大きくすることによりin flow効果が向上し、血管の信号が高くなります。したがって、当院装置のTOF MRAにおける最大FAである30°を最適なFAとしました。しかし、ここで注意点があります。FAを大きくすることによって末梢の血管信号が回復できないため信号が低下します。そのため、Fig. 2に示すように、ターゲットとする部位を撮像範囲の遠位側にするのではなく、近位側にして血管信号の低下を防ぐ必要があります。

ポイント③:subtractionで血管描出向上

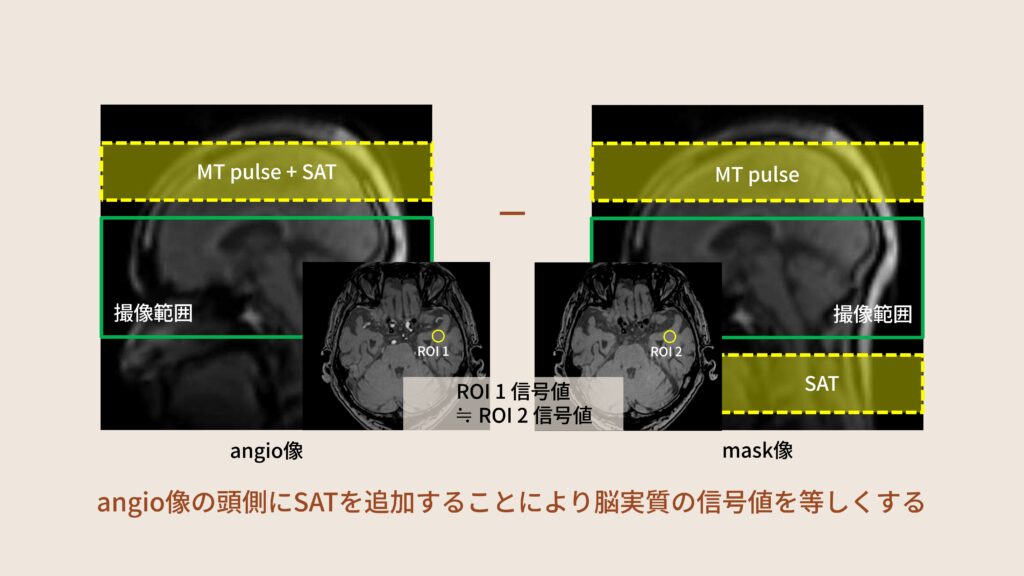

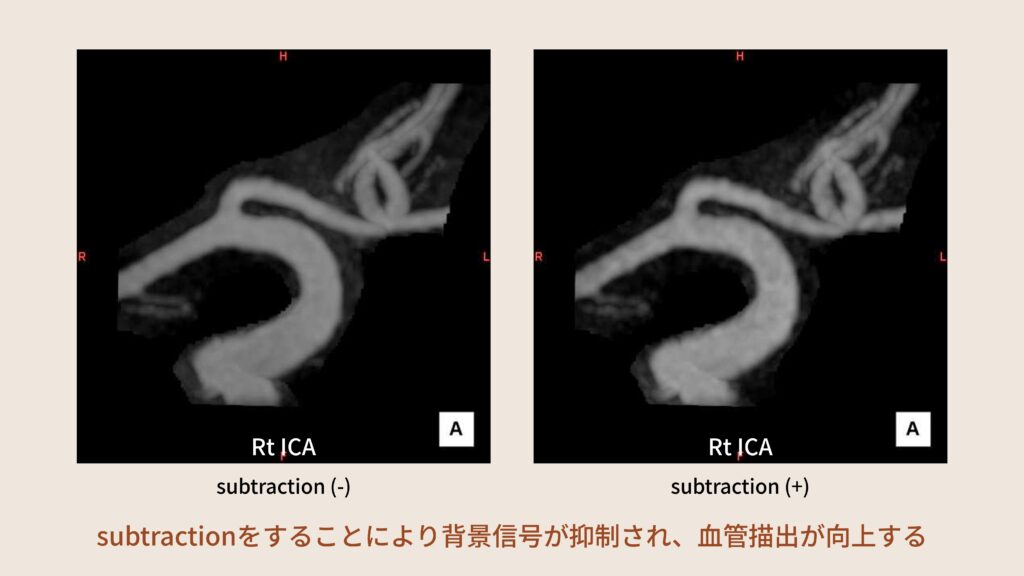

背景信号を抑制するためにsubtractionを行います。subtractionを行うためにはmask像の足側にSATを入れる必要があります。しかしながら、SATを入れることによるMT効果の影響で脳実質の信号値がangio像と比較して低下してしまいます。angio像とmask像において脳実質の信号値が同等な状態でsubtractionされることによって、より脳実質の信号を抑制できます。そのため、angio像の頭側にあえてSATを追加し、mask像とangio像でSATの数を等しくすることにより、脳実質の信号を可能な限り等しくなるよう工夫します(Fig. 3)。Table. 1の撮像条件でSATを頭側に追加したangio像、SATを足側に追加したmask像と2回撮像をする必要がありますので撮像時間は延長しますが、この工夫によって、より背景信号が抑制されたsubtraction像を取得することができます(Fig. 4)。

ポイント④:磁化率アーチファクトの影響を可能な限り低減

こちらがMSO-MRAにおけるkey pointになります。

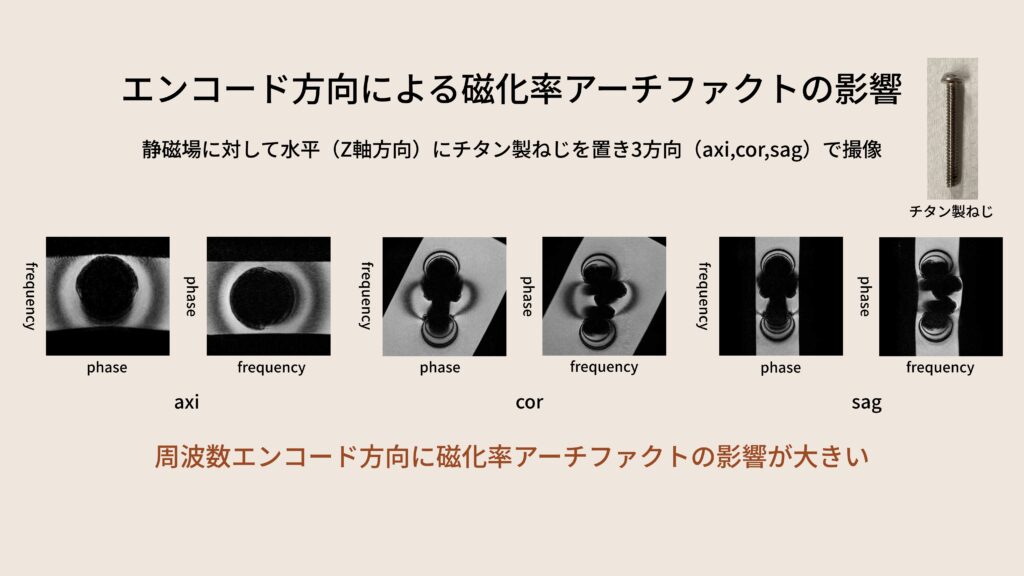

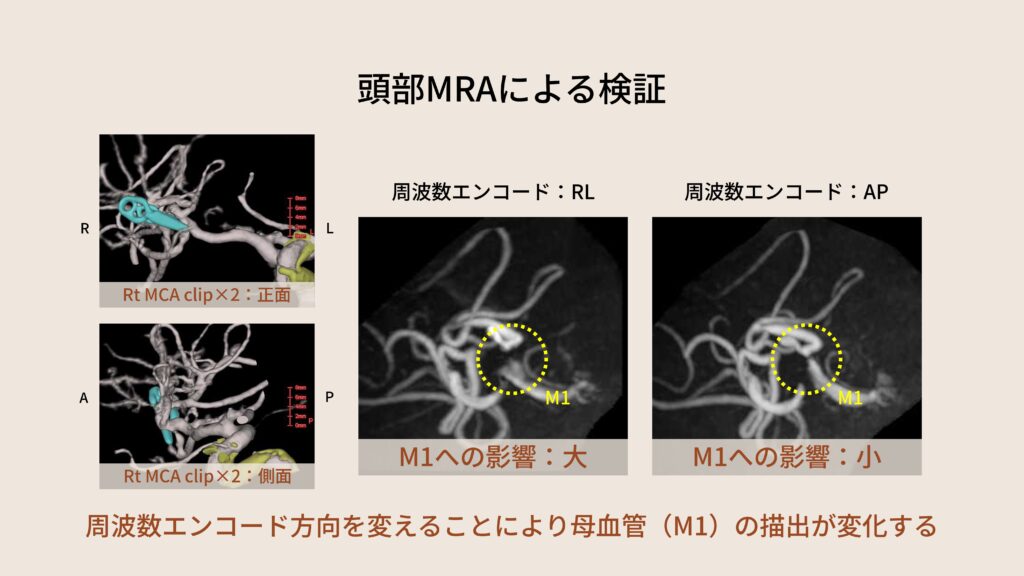

まず、エンコード方向による磁化率アーチファクトの影響を把握するための検討を行いました。静磁場に対して水平(Z軸方向)にチタン製ねじを置き3方向(axi、cor、sag)撮像すると、Fig. 5に示すように周波数エンコード方向に磁化率アーチファクトの影響が大きいことがわかりました。

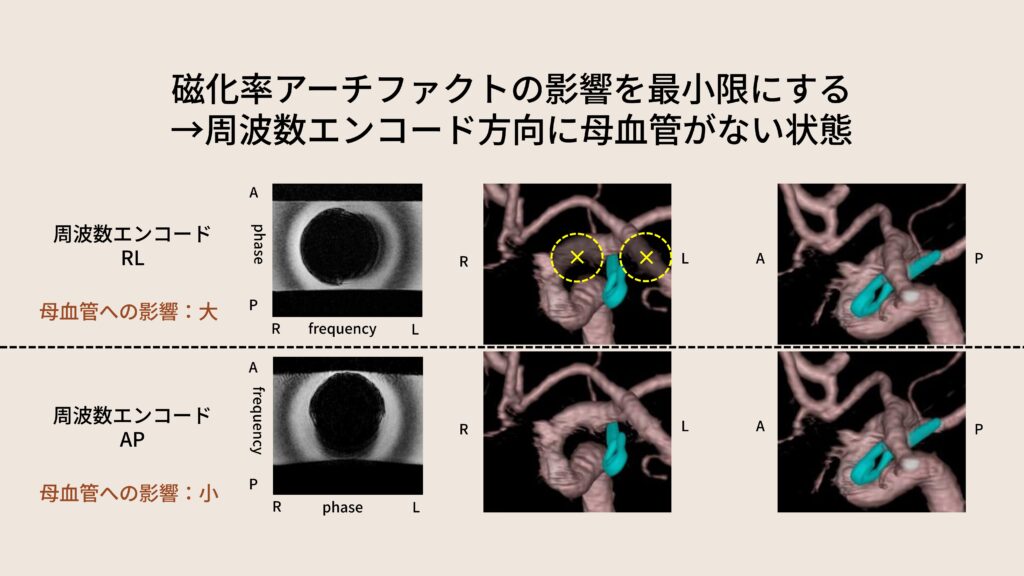

したがって、磁化率アーチファクトの影響を最小限にするためには、Fig. 6に示すように、周波数エンコード方向に母血管がない状態で撮像すると良いということになります。実際に頭部MRAの撮像で検証すると、周波数エンコード方向を変えることにより母血管(M1)の描出が変わります(Fig. 7)。

このことより、クリップと母血管との位置関係を把握し、その位置関係から周波数エンコード方向を決定することが、クリップからの磁化率アーチファクトの影響を最小限にすることに繋がります。

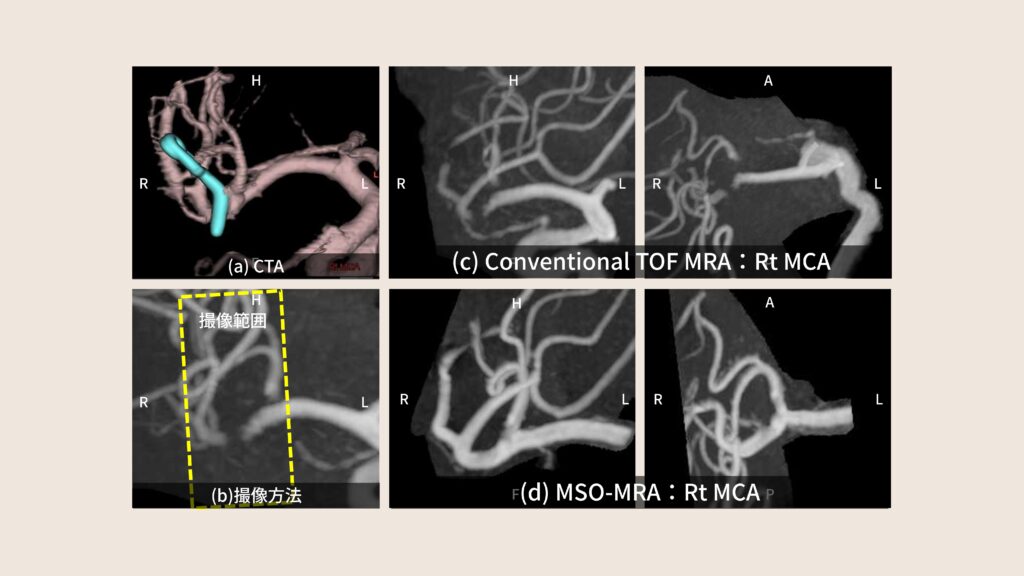

Clinical image

右中大脳動脈未破裂動脈瘤に対し、開頭クリッピング術が施行された症例になります。CTAにて右中大脳動脈にクリップが留置されているのが確認できます(Fig. 8a)。クリップと母血管(M1-M2)の位置関係を見ると、クリップに対してRL方向に母血管があることが分かります。このことから、oblique sagittal収集で周波数エンコード方向をFHにする(Fig. 8b)ことによって、Conventional TOF MRA(Fig. 8c)では描出できなかった母血管が、しっかりと描出されクリップ近傍の血管評価も可能となります(Fig. 8d)。

おわりに

MSO-MRAは、Conventional TOF MRAでは不可能とされてきたクリップ近傍の血管描出を可能とする非常に有用な手法であると思います。また、UTEといった特別なシーケンスも必要なく、他のベンダーでも撮像可能であり、汎用性の高い手法となります。ぜひ多くの施設の皆さまに試していただけたら幸いです。

ライター紹介

昨年、DLR技術が搭載されたMRI装置が導入され、その技術にワクワクしながら、時には悩みながら日々撮像を行っています。それに加え、既存のシーケンスでも工夫をすることによって今までになかった画像を提供できると信じ、日々ネタを考え画像コンテストにエントリーしています。学会などで見かけた際には、気軽に声を掛けていただきたいです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。