- Home

- ★★pCASLのラベルに拘る!

★★pCASLのラベルに拘る!

- 2025/5/2

- Any Modality, Education, 撮像のワンポイントアドバイス

- コメントを書く

<新企画>「撮像のワンポイントアドバイス」

★~★★★までの難易度を設定し、MRIにおける基本的な注意点や撮像のポイントなどをまとめていくコンテンツです。初学者の方やローテーターの方など是非ご一読ください!

今回の「撮像のワンポイントアドバイス」の難易度は★★ふたつです。

はじめに

皆さんは、pseudo-continuous arterial spin labeling(pCASL)を撮像する際にラベルの位置を気にしていますか?

2023年に国際磁気共鳴医学会から提供されたガイドラインには、ラベルがASL画像に与える影響について理解しておく必要があると提言されています。

現在、pCASLは全てのベンダーで撮像可能な脳ASL灌流画像の標準的な撮像方法となっており、誰でも撮像できると言っても過言ではありません。

今回は「ラベルに拘る!」ということで、その一環として臨床でオペレーターが留意すべきである「ラベルの角度」と「ラベルの距離」に着目していきます。

ラベルをする(ラベリング)とは?

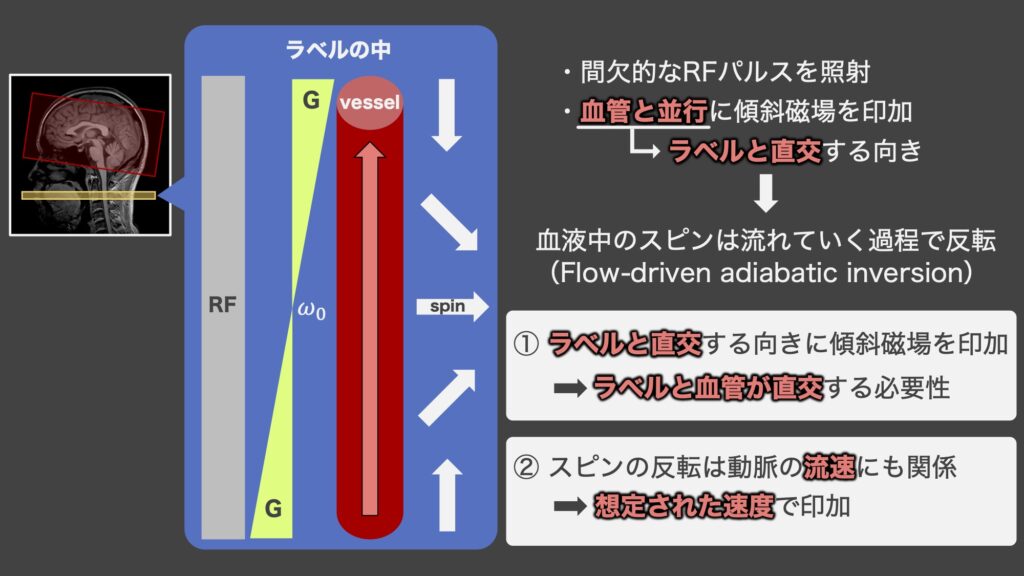

pCASLでのラベリングは、間欠的に照射されるRFパルスに加えて血管と並行に傾斜磁場が印加されます。そして、その領域を動脈血プロトンが流れることで縦磁化が反転します(Fig.1)。しかし、血管走行は個人差があり臨床では血管と並行に傾斜磁場を印加するのは困難です。したがって、実際はラベルに直交した方向に傾斜磁場が印加されます。また、動脈血プロトンは流れていく過程で反転しますので、ラベルされる動脈の血流速度も重要な因子となります。動脈の血流速度も血管走行と同様に個人差があるため、その度に血流速度に合わせた傾斜磁場の印加は困難です。そのため、あらかじめベンダー側で想定された血流速度で傾斜磁場は印加されています。

ラベルの角度

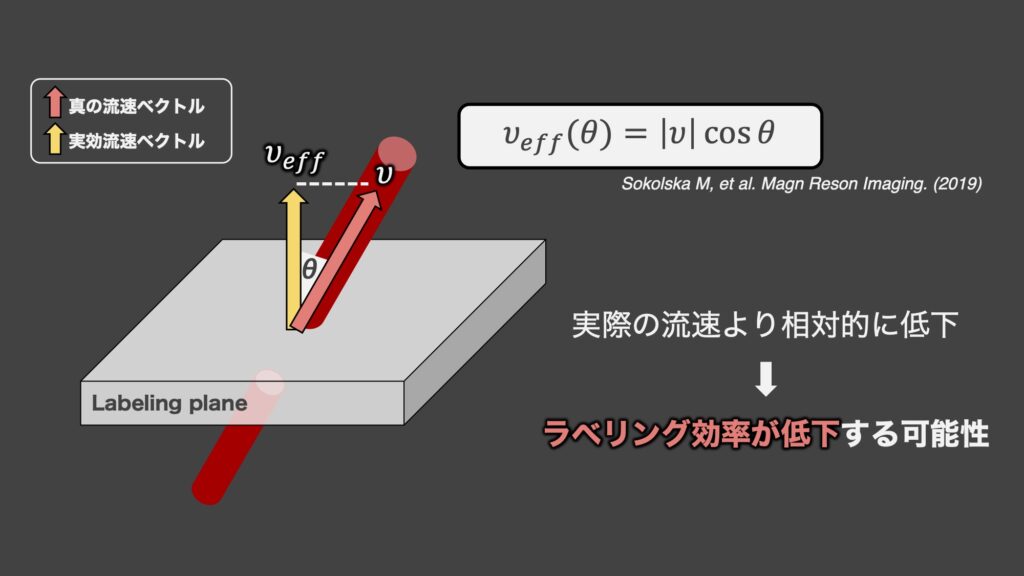

ラベルの角度は、前述したようにラベルと直交する方向に傾斜磁場が印加されるため、血管に対して直交に配置することが理想とされています。非直交では、実際の動脈の流速ベクトルと異なる方向に傾斜磁場が印加されてしまうため、実効流速ベクトルが相対的に低下してしまいます(Fig.2)。つまり、非直交では動脈血プロトンの縦磁化が正確に反転せず、ラベリング効率が低下する可能性があります。

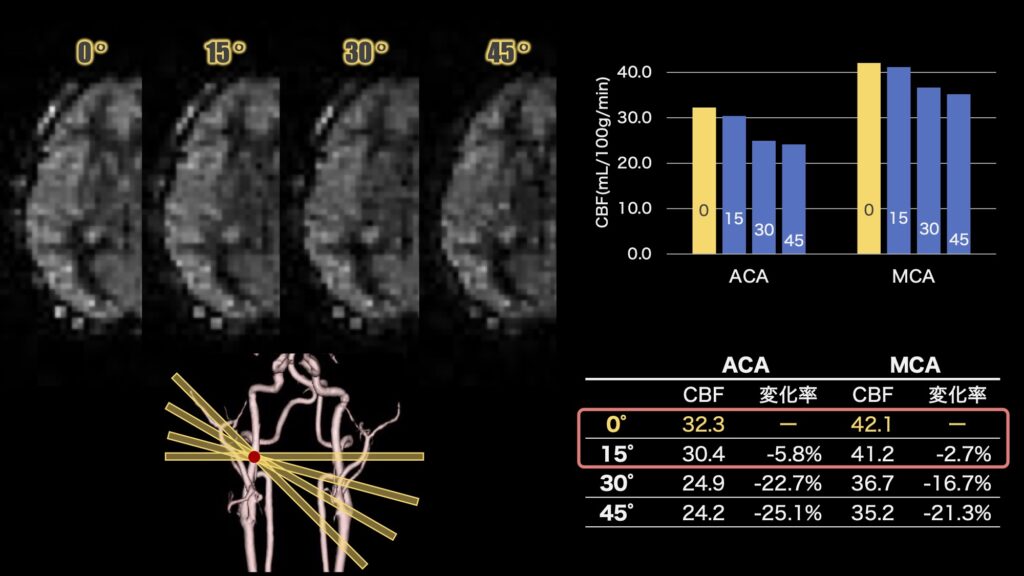

Fig.3はラベルの角度を変化させた場合のCBFへの影響です。

ラベルの角度が増加するにつれてCBFは低下しており、ラベリング効率の低下が示唆されます。また、ラベル角度15°ではCBFの変化率は10%以下だったのに対し、ラベル角度30°を超えると変化率は著明に増加しています。

ラベルの距離

撮像断面とラベルの距離はASL画像の信号強度に影響を与えます。反転された動脈血プロトンは動脈血のT1値で緩和するためトレーサーには寿命が存在します。したがって、ラベルした直後が最も信号強度が高く、そこから経時的に信号強度は低下していきます。つまり、撮像断面とラベルの距離が離れるほどトレーサーが到達するまでに時間を要すため信号強度は低下します。また、撮像断面とラベルの距離が変化するとトレーサーが到達する時間も変化するため、post labeling delay(PLD)の設定が適切でない場合に信号強度が低下する可能性があります。

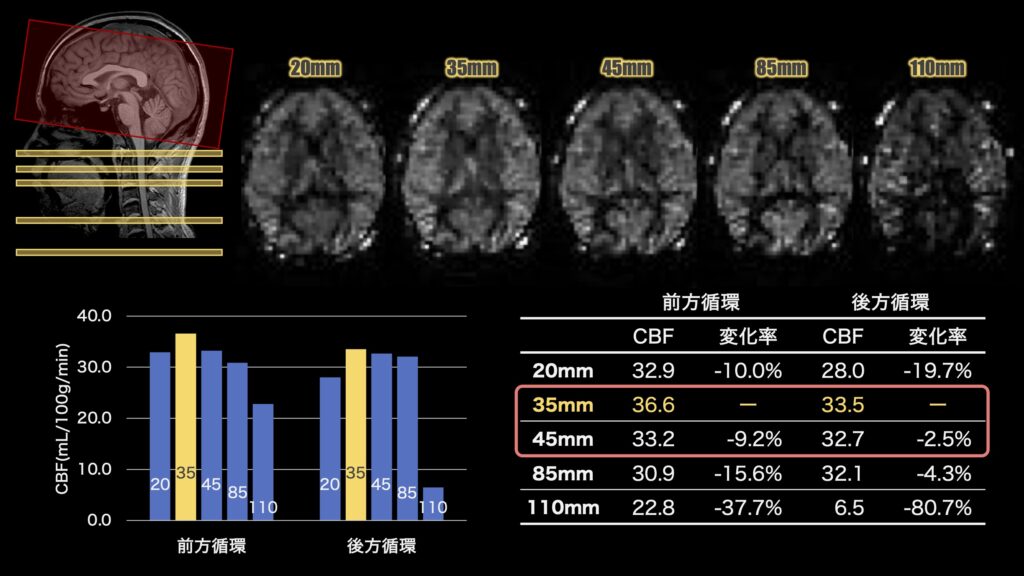

Fig.4は撮像断面とラベルの距離を変化させた場合のCBFへの影響です。

CBFは35mmをピークに距離が離れるにつれて低下しています。本来であれば撮像断面とラベルの距離が最も近い20mmでCBFは高値を示すはずですが、今回の検証では35mmよりもCBFは低下しています。これはラベルする内頚動脈の位置が異なるために血管との角度や血管径の違いが影響しラベリング効率が低下したと考えます。この影響は後方循環で顕著に現れています。また、110mmではCBFの著明な低下を認めています。これは撮像断面とラベルの距離が大きく離れたことによる信号強度の低下に加えて、ガントリー中心は撮像対象である脳であるためラベルの位置がオフセンターになってしまった影響が考えられます。

推奨のラベル位置

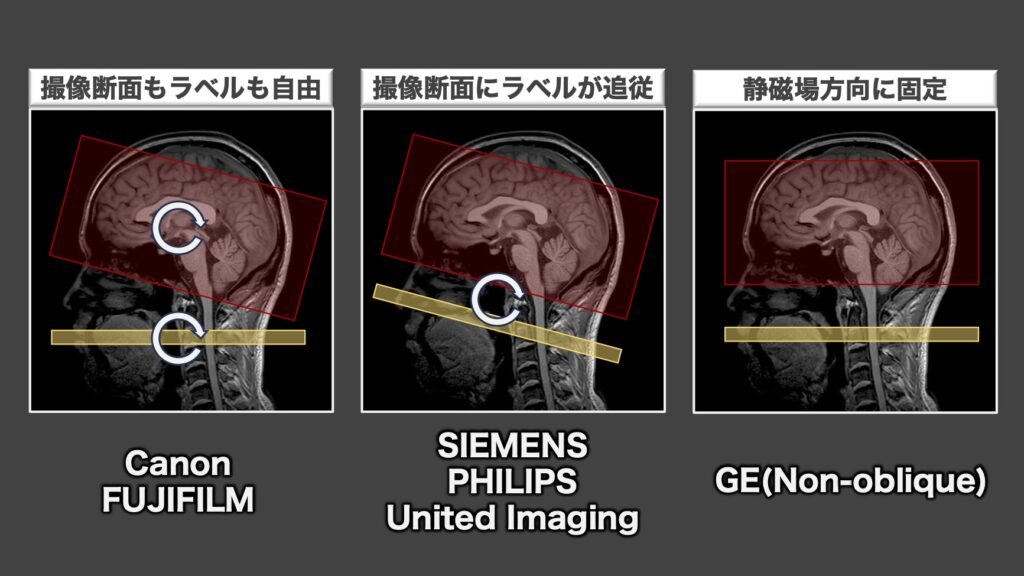

これまでの話で、ラベルの位置は血管に直交し可能な限り撮像断面に近いことが最適なのは想像できるかと思います。このように理想は血管スカウトを撮像し血管走行を把握した上でラベルの位置を決定することですが、ガイドラインには血管走行を把握せずともラベルの位置を決定可能な推奨位置が提言されています。それは、頚椎C2~C3の高さにラベルを配置し、併せて椎体の配列に対して垂直にラベルの角度を調整することで、血管に対してラベルが垂直になりやすく概ね内頚動脈の比較的屈曲の少ない部位にラベルすることが可能になります。しかしながら、理想と現実は異なるものでベンダー毎にラベル設定の制限が設けられているため、このようなラベル設定を実現できない可能性があります。ベンダー毎のラベルの設定はFig.5を参照ください。このような制限の中で臨床で想定されることは、頭部のポジショニングによってラベルの位置が変動することです。次は、ベンダーのラベル設定で最も多い「撮像断面にラベルが追従する」設定において、臨床で起こり易いラベルの傾きについて検証します。

左右方向の傾き

これは頭部のポジショニングで左右方向に傾いてしまった場合を想定しています。ここでのポイントは血管に対してラベルが非直交になること、左右の血管のラベルされる高さが異なるため撮像断面とラベルの距離が左右で異なることです。

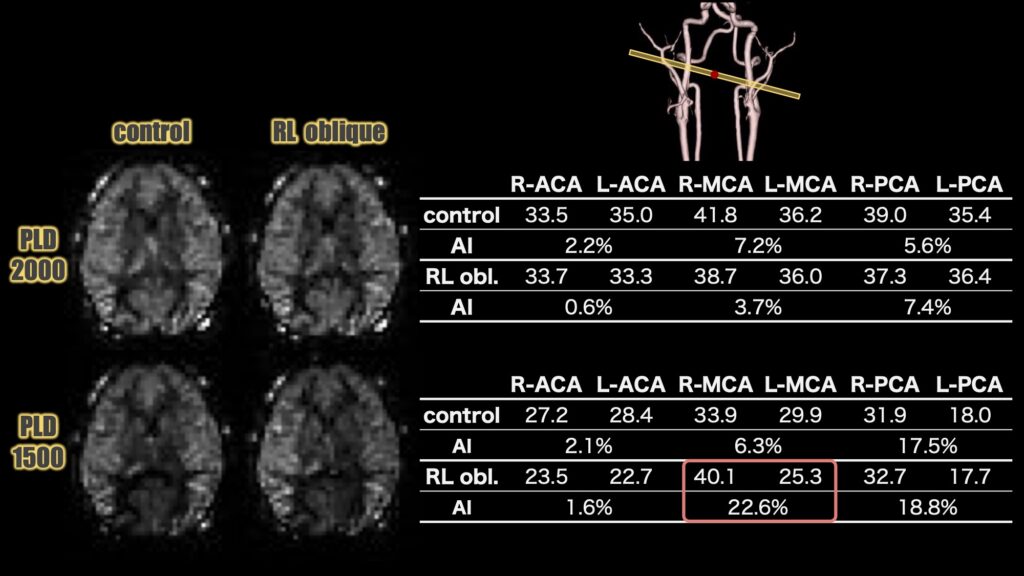

Fig.6に左右方向に傾いた場合のCBFを提示します。

PLD2000msにおいては、左右方向の傾きが生じてもCBFに左右差はみられません。しかし、1500msではMCA領域においてCBFに左右差を認めており、ラベルの傾きによる影響と考えられます。PLD2000msで左右差が見られなかった理由としては、元々ラベルの傾きの影響で左右差は生じていたが、PLD1500msより灌流する時間が確保されていたために左右差がマスクされたと考えます。臨床では年齢に応じたPLDを選択するべきと2015年のコンセンサスガイドラインで提言されていますが、実際は煩雑であるため固定のPLDを使用している施設が多いかと思います。その場合に、今回のように灌流が遅いケースでは脳灌流による左右差ではなく、ラベルによる左右差が画像に現れてしまいますので注意が必要です。

前後方向の傾き

前後方向の傾きは「撮像断面にラベルが追従する」設定において、撮像断面をAC-PCラインに合わせた際に容易に生じます。ここでのポイントは血管と非直交なのは左右方向と同様で、前方循環を司る内頚動脈と後方循環を司る椎骨動脈のラベルされる高さが異なることです。

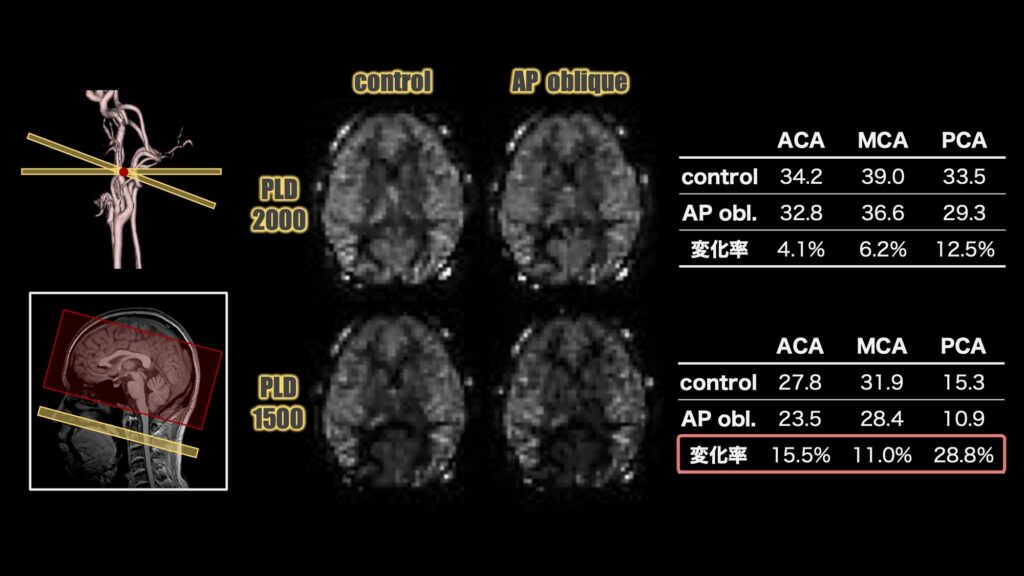

Fig.7に前後方向に傾いた場合のCBFを提示します。

PLD2000msでは、前方循環に対して後方循環のCBFの低下率が大きくなっておりラベルの傾きの影響と考えます。加えて椎骨動脈の血管走行の影響で、より一層血管に対してラベルが非直交になりラベリング効率が低下している可能性があります。PLD1500msでは、CBFの低下率が増大しており、左右方向と同様にラベルの傾きの影響が画像に顕著に現れています。

このように前後方向の傾きが生じやすいラベル設定では、常に前方循環に対して後方循環のラベリング効率が低下しているということを念頭に置いておく必要があります。

さいごに

今回はラベリングの違いがASL画像に与える影響について検証結果を交えてお話しました。ラベリングの影響をASL画像に出さないこと、まずはこれがASLにおける技師の役割と感じています。たとえ傾いたとしても、撮像後にどのように血管にラベリングされているか把握できるようにするだけでもASLの解釈は深まると考えます。ASL画像に所見があった際にラベリングの影響ではなく、正真正銘の脳灌流の所見であると言えるよう、これを機に「根拠のあるASL画像」の撮像を目指していただけたら幸いです。

ライター紹介

北海道大学病院の青池拓哉と申します。

ちょっとした出会いからMRIの道に進むことになり、気づけば10年以上経っていました。

ここ数年はMRIと超音波が担当で放射線を一切使わない放射線技師をやっています!笑

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。