皆様こんにちは。大雄会第一病院の伊藤祐介です。今回は、頭部MRAの血管描出能を向上させる取り組みを紹介させていただきます。

頭部MRAを撮像する際、第一選択となるのはtime of flight(TOF)シーケンスではないでしょうか。TOFは、CTやIVRのように造影剤を使うことなく血管を描出できるので、血管病変検索の第一選択として、非常に多くの場面で活用されているかと思います。

TOFの血管描出能に関係するパラメータの1つにecho time(TE)があり、1.5TのMRIにおいては、短いTE(3.0msなど)や、out of phaseである6.9msを選択する場面が多いと思います。TEを3.0msにすると、位相分散による信号低下が起こりにくくなり、特に血流速度の速い血管や内頸動脈のサイフォン部などの生理的に屈曲している部分でflow voidが起こりにくくなります。そのため、内頸動脈などの主幹血管の描出能が向上しますが、血流速度の遅い末梢血管の描出能は低下してしまいます。一方、TEを6.9msにすることで、末梢血管の描出能は向上しますが、長いTEにより血液の位相分散が進むため、主幹血管のflow void効果が大きくなり、一部欠損しているように見える場合もあります。また、水と脂肪のプロトンが逆位相となるout of phaseで撮像することにより、脂肪抑制効果も得られます。

前述のように、TEの選択によって長所と短所があるため、施設の目的にあったTEを選択されているかと思います。

昨今のMRAは、血管描出能を向上させるため、マルチスラブで撮像することが主流となっています。そこで、「どうせマルチスラブで撮像しているのなら、主幹動脈のある尾側と、末梢動脈の多い頭側でTEを変更したら、良いとこ取りのMRAが撮像できるのでは?」と考えました。

Multi TE TOFの設定

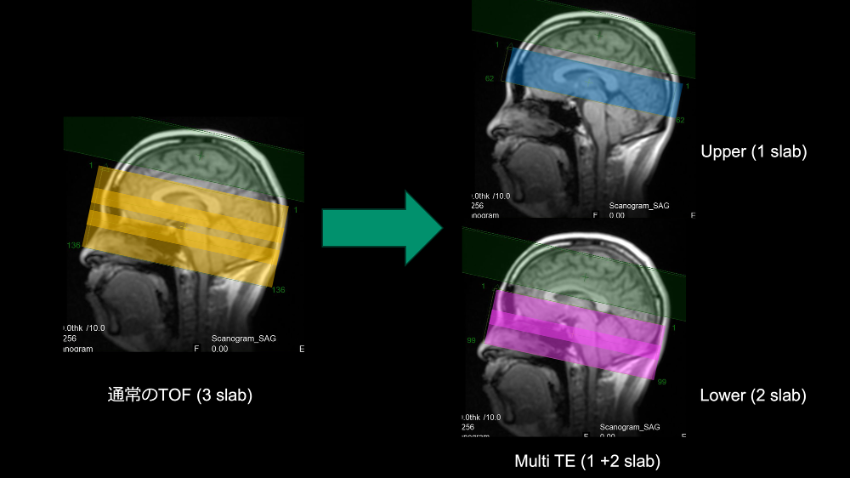

設定は簡単で、従来のプロトコルをコピーし、撮影範囲は一方を尾側のみ(当院では2スラブ)、もう一方を頭側のみ(当院では1スラブ)に設定します(図1)。そして、尾側のTEをshort TE(当院では3.0ms)、頭側のTEを6.9msにして、2つのシーケンスを順番に撮像するだけです。2つのシーケンスで撮像するため、画像は2つに分割されてしまいますが、これを結合してMIP処理を行います。装置によっては本体で結合できるものもありますが、当院ではワークステーションを用いて結合しています。

図1. Multi TE TOFの断面設定

Multi TE TOFの画質は?

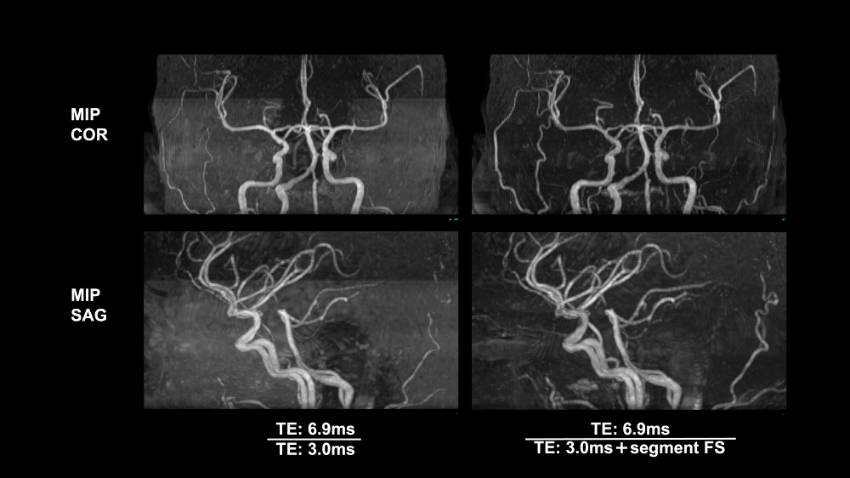

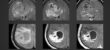

異なるTEで撮像した画像を結合しているため、頭側と尾側で見え方に差が生じます。血管信号がズレることはないのですが、単純にTEが3.0msと6.9msの組み合わせだと、脂肪信号の見え方に大きな違いがあるため、違和感を生じます。そこで、TE = 3.0ms(尾側)側に脂肪抑制(segment FS)を追加することで、MIP像の違和感は無くなります(図2)。

図2. Segment FSの有無によるMIPの見え方の違い

左側が脂肪抑制なし、右側が尾側(TE = 3.0ms)部分に脂肪抑制を付加した画像

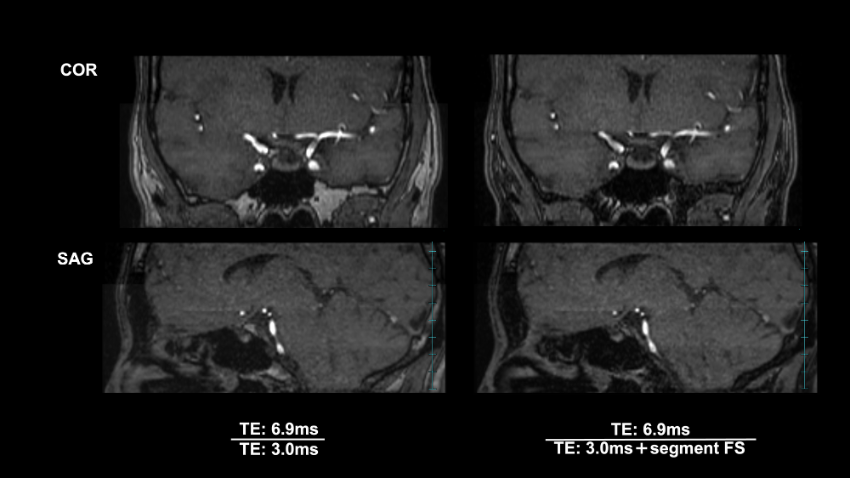

元画像でも検証してみました。元画像の方では、脂肪抑制の有無にかかわらず、どうしても脳実質の部分で違和感は残ります(図3)。しかしながら、血管の見え方や連続性は全く問題なく、TOFの主目的である血管評価としては問題ないのではないかと考えます。

図3. Segment FSの有無による元画像(MPR)の見え方の違い

左側が脂肪抑制なし、右側が尾側(TE = 3.0ms)部分に脂肪抑制を付加した画像

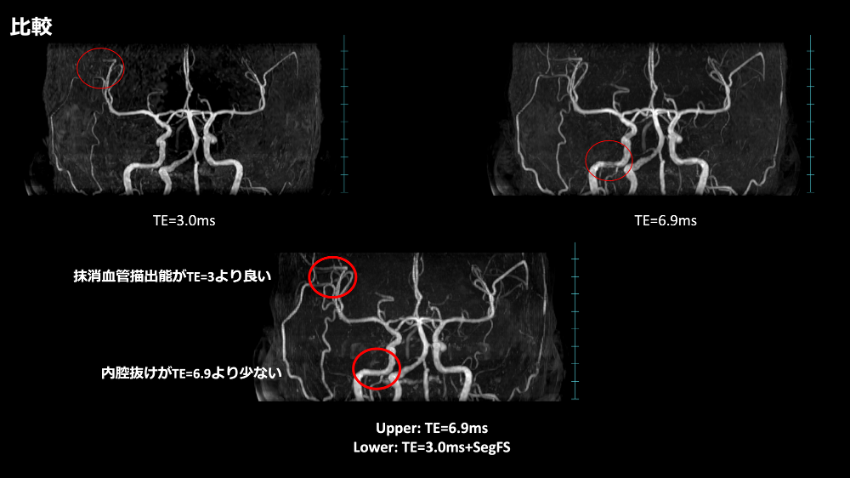

まとめ

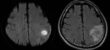

TE = 3.0msでは末梢血管の描出能が悪く、TE = 6.9msでは主幹動脈の内腔が抜けやすいTOF画像を、頭側と尾側のTEを変更することで、主幹動脈も末梢動脈も良好に描出することが可能でした(図4)。分割して撮像し、結合するという手間や、元画像で脳実質の信号に多少の違和感が生じますが、撮像時間自体が延長するわけではないので、使い方次第では脳血管の評価に有用かもしれません。今後も引き続き改善を続けたいと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

図4. Single TE TOF(上段)とmulti TE TOF(下段)の比較

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。