今回はGyro Cup 2024で発表したGravityというシーケンスを使った非造影MR Lymphangiographyと、Gravityの少し変わった使い方である、腎皮髄分離イメージングについて紹介させていただきます。

背景 〜 非造影MR Lymphangiography 〜

近年、リンパ浮腫やリンパ管腫やリンパ漏の画像診断においてMRリンパ管イメージングが注目されてきていますが、その手法は未だ確立されていません。

MRリンパ管イメージングには、リンパ節に直接穿刺してからGd造影剤を注入し撮像を行う造影MR Lymphangiographyと、非造影MR Lymphangiographyがあります。

造影MR Lymphangiographyのリンパ管描出能は高いですが、手技が煩雑で非常に侵襲的です。

一方、非造影MR Lymphangiographyは、非侵襲的なリンパ管イメージングとして期待されており、MRCPで使用されるような3D TSE(Turbo spin echo)によるheavy T2WIがよく用いられています。

しかし、heavy T2コントラストではリンパ管の描出は出来ても、背景信号が抑制され過ぎてリンパ管とその周囲組織との位置関係を把握しづらいという問題点がありました。

そこでこの問題を解決するために、DIR(Double Inversion Recovery)に着目しました。

Gravityの撮像原理

Gravityは腕神経叢撮像で使用される『3D NerveVIEW STIR』をベースにしています。3D NerveVIEW STIR は3D variable refocusing flip angle TSEにSTIRパルスと、血流や筋肉を抑制するMSDE(Motion-sensitized Driven-equilibrium)パルスを付加したシーケンスです。今回我々はMSDEパルスを外し、代わりにIRパルスをもう一つ増やしてDual-IRにしました。

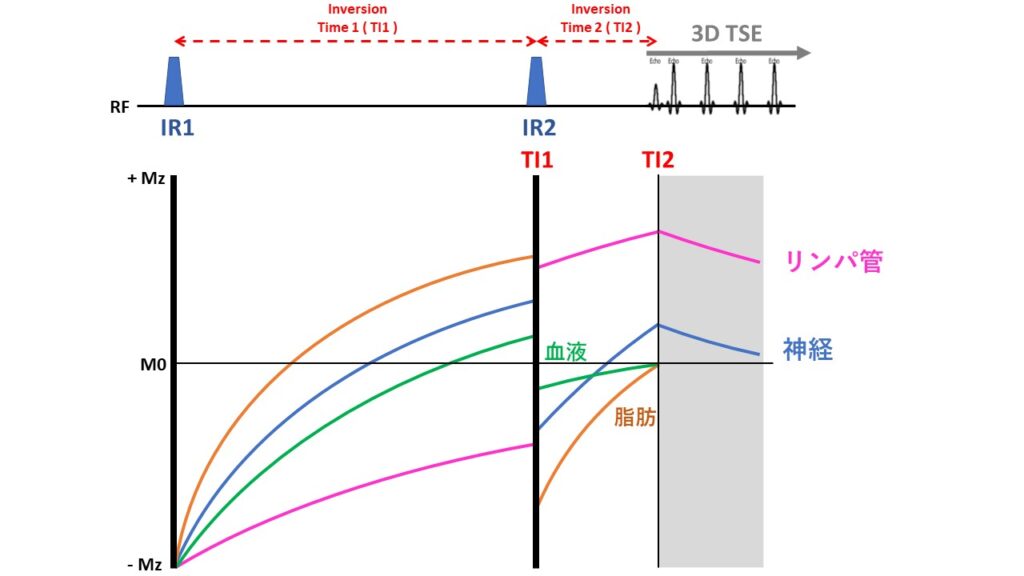

ここでDIRを使ってどのようにコントラストを付けるか考えます。

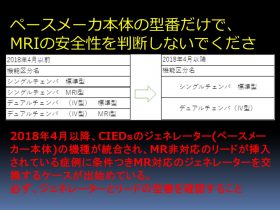

リンパ管の信号を強調しながら、その周囲の脂肪・血液・神経の信号を同時に抑制するように、2つのTIを調整しました。(Fig. 1)

3.0Tではfirst TI : 1000msとsecond TI : 250ms、1.5Tではfirst TI : 850msとsecond TI : 180msに設定することで、リンパ管を強調しながら絶妙な背景信号となり、従来のheavy T2WIと比べてリンパ管とその周囲組織との解剖学的情報が把握しやすくなりました。(Fig. 2)

注意点として、信号回復を待つためにTRは長め(3.0T : 4000ms、1.5T : 2000ms)に設定します。

私は、このDIRを用いて絶妙なコントラストを得る手法をGain contrast volumetric double inversion recovery technic heavy T2WIを略して『Gravity』と名付けました。

臨床画像

実際の臨床画像を紹介します。

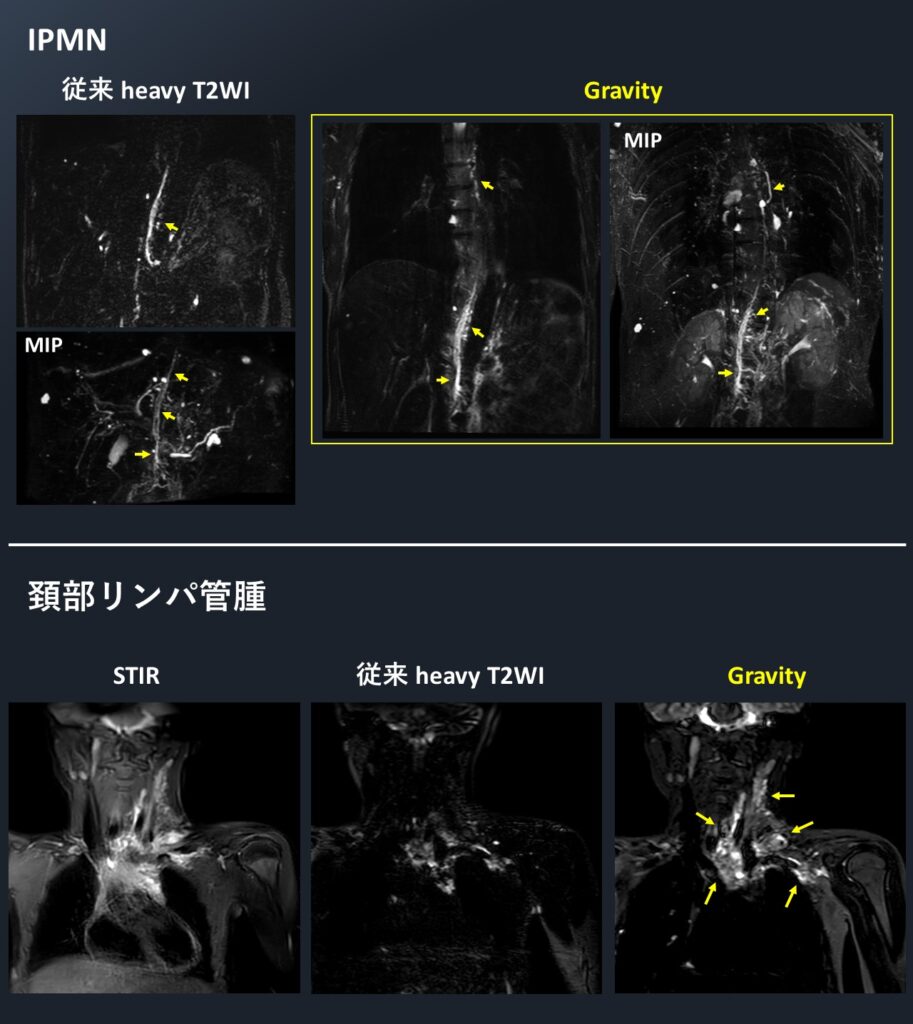

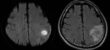

Fig. 3はIPMNと頚部リンパ管腫の症例です。Gravityは腹部リンパ管から胸管まで描出しながら、絶妙なコントラストが得られ、従来のheavy T2WIと比べて血管や骨など周囲組織との位置関係が把握しやすいことが分かります。

頚部リンパ管腫では病変部と周囲組織との解剖情報をより明瞭に描出できました。頚部のような磁場不均一による影響を受け易い部位でも問題無く、さらに3D撮像なのでMPRも作成可能です。

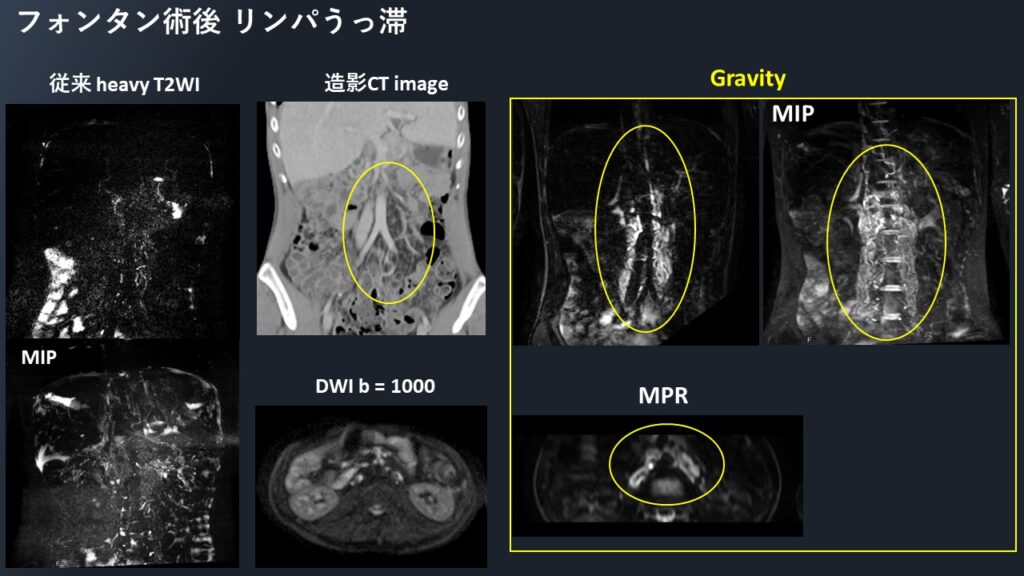

Fig. 4はフォンタン術後リンパうっ滞の症例です。

従来法やDWIではわかりづらいですが、Gravityでは血管周囲のリンパ管が高信号に描出されています。造影CTでのCT値が低い部分と一致することからも、Gravityはリンパ管のうっ滞を描出出来ていると分かります。

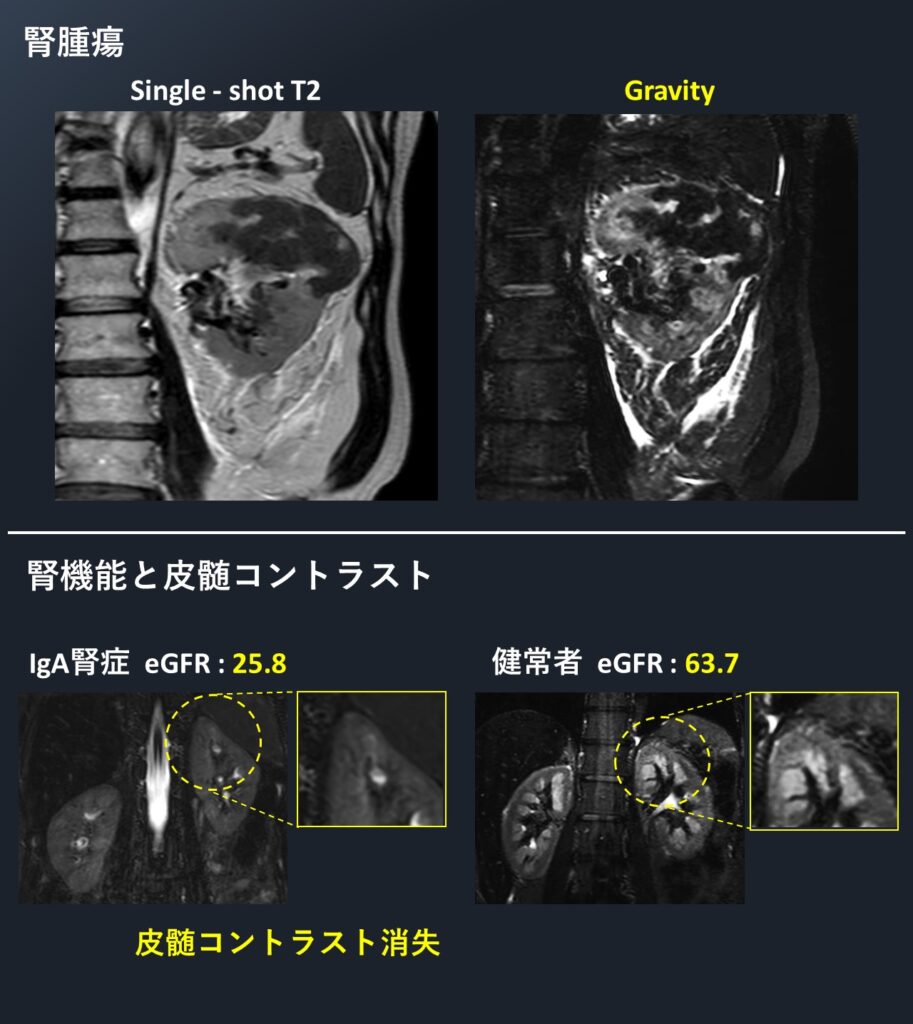

腎皮髄分離イメージング 〜腎機能も評価出来るかも?〜

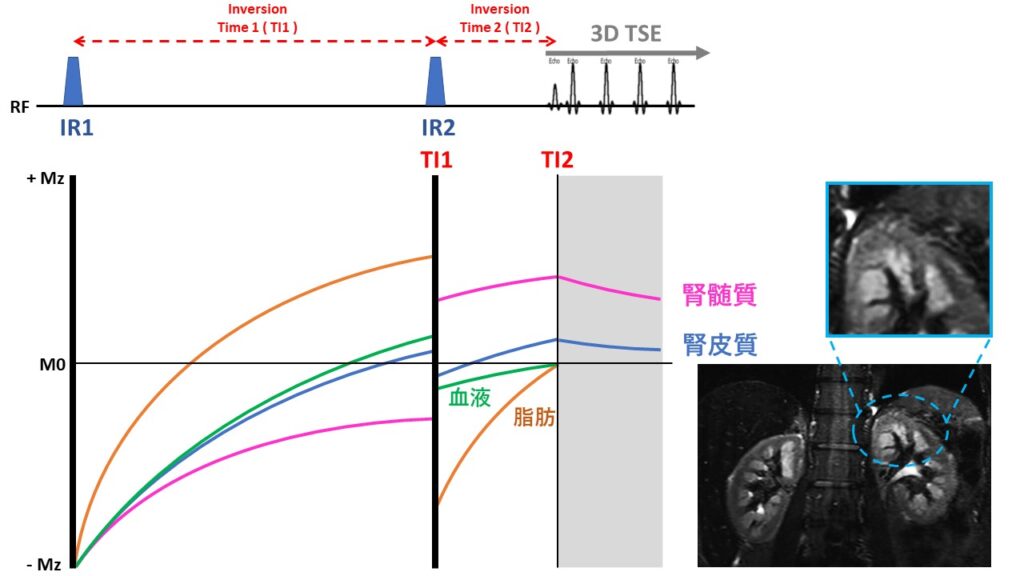

実験の中で腎臓の皮質と髄質に見たことのないコントラストがついていることに気付きました。そこで、腎皮髄質のT1値について考えてみました。

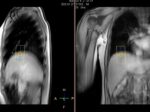

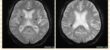

腎皮質のT1値は血液と近く(1150ms)、腎髄質は比較的長め(1550ms)なので、GravityのIR設定により腎皮質の信号が抑制されて腎髄質の信号が強調されたと考えられます。(Fig. 5)

これにより、病変部が髄質由来か皮質由来か鑑別が簡単となり、脂肪抑制による腎周囲の炎症の評価も出来ます。(Fig. 6上図)

さらに臨床で撮像していく中で、腎機能低下により皮髄コントラストが低下する可能性があることに気付きました。(Fig. 6下図)

画像ベースで腎機能を評価出来る可能性があるので、さらに調査検討を重ね、ISMRMでの発表を予定しています。

最後に

今回、非造影リンパ管イメージングの新たな手法を紹介させていただきました。

まだまだリンパ管MRIはマイナーな検査ではありますが、今後期待されている分野ですので、検査依頼の増加が予想されます。

このGravityが臨床で困った際の一助になれば幸いです。

また腎機能と相関がある可能性など、他にも可能性を秘めていると思いますので、今後使用されることに期待したいです。

ライター情報

東京女子医科大学病院の小平和男(こだいら かずお)と申します。

技師歴14年になりますが、いまだに日々進化していくMRIに出会いそして携わる事ができラッキーだなと思っております。

MRI好きな愉快なチームで日々過ごせていることも感謝しかありません。

今後も臨床と研究の両方で頑張っていきますので、学会等で見かけた際にはお声掛けいただけますと幸いです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

-1024x576.jpg)

この記事へのコメントはありません。