心臓MRI (CMR) 検査の特徴

心臓MRI(以下CMR)では心臓の様々な情報を得ることが出来ます。シネによる壁運動評価、T2Wによる浮腫の描出、非造影冠動脈撮影やPhase contrast法による流れの解析も可能です。

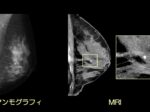

そして、今回お話しさせていただく造影剤を使った遅延造影は大変ユニークな画像検査で、線維化イメージングとして広く利用されています(Fig.1)。

当初は虚血性心疾患に対して利用されてきましたが、各種心筋症をはじめとする非虚血性心疾患に対してのエビデンスも蓄積され、今日では幅広い心疾患に対して遅延造影が利用されています[1、2]。

遅延造影の原理(動態と技術)

遅延造影は一般的に造影剤を投与してから約10分後に撮影を行います。

造影剤が正常心筋から早期にwash outする性質を利用しているため、通常の造影検査とは撮影するタイミングが異なりますが、この10分という時間が正常心筋と壊死心筋のコントラストを高めるためには必要な時間です(Fig.2)。

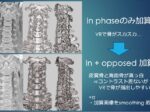

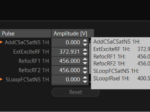

撮影はIR (inversion recovery)法を用いています。データ収集は心電図同期併用、RF spoilingを使用したT1-TFEのシーケンスを息止めで行います。

Look-lockerというEPI系の高速撮影によりIR pulseから遅延時間の異なる複数の画像を1回の息止めで作成し、正常心筋の信号値が0になる遅延時間 (null point)を見つけます(Fig.3)。

遅延造影のシーケンスに適切な遅延時間を入力して撮影を行うことにより、正常な心筋は信号値: 0、壊死心筋は残存造影剤のT1短縮効果により信号値: ++という画像が得られます。

不整脈患者の遅延造影は難しい?

遅延造影の失敗した画像の多くは正常心筋のnull pointがズレている画像です。

正常心筋の信号強度がnull: 0に描出されず、淡い信号強度で描出されるため、正常心筋か壊死心筋かの区別がつかない画像になってしまいます。これでは、遅延造影を行った意味がありません。単純にnull pointの設定が誤っていることも考えられます。

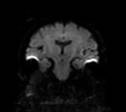

しかし、不整脈患者の場合は心疾患がもたらす多様な心臓の動きが原因となります。具体的には①縦磁化の大きさ、と②心時相の再現性に起因します。

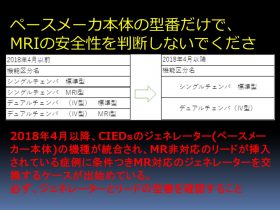

遅延造影は複数の心拍データを合わせて1つの画像を作っているため、データ収集時に①縦磁化の大きさが心拍毎に異なる場合はコントラストが不安定となり(Fig.4)、②心時相の再現性が低下した場合はモーションアーチファクトの原因となります。これらは複合的に画像に影響し、 ”null pointズレ” として現れます。

なぜ “null pointズレ” が起こってしまうのでしょう?

動きのある撮影は難しいものです。その上、遅延造影は撮影時間のgolden timeが決まっており、それを逃すと検査が失敗してしまいます。今でもよく“失敗した!”とか“nullが合っていない!”とか聞いたりします。私もMRI担当になってからは常に失敗しないかビクビクしていました。

不整脈患者も怖くない、収縮期2心拍撮影

縦磁化の大きさと心時相の再現性を改善する方法について考えます。2心拍撮影というのは、通常1心拍に1回データ収集するところを2心拍に1回データ収集する撮影法です。

1.縦磁化を大きさ⇒2心拍撮影による縦磁化の均一化と増大化 (Fig.5)

2心拍法は縦磁化の回復時間を増やします。縦磁化の回復時間が増えれば、縦磁化の大きさが揃いやすくなり、不整脈による不揃いな縦磁化の大きさが与えるコントラストへの悪影響が少なくなります。

2.心時相の再現性⇒収縮期撮影による再現性の高い心時相のデータ収集 (Fig.6)

不整脈患者の心臓の動きは規則性がありません。R-R間隔がそれぞれ異なっており、心臓が拡張している最中に次の収縮の信号が来ることもあります。しかしFig.6の下段から、不整脈患者における収縮期③のタイミングはR波から一定間隔であることがわかります。この特徴を生かし、不整脈患者においては、収縮期撮影を行うことで再現性の高い形態情報が得られ、動きによる心筋信号のムラを減少する事が出来ます(Fig.7)。

撮影条件の設定について

【心拍数の設定】

- Look-lockerと遅延造影は2心拍撮影が必要です。装置の設定を患者の心拍数の1/2に入力できれば、2心拍に1回撮影する2心拍撮影になっています。

【2心拍法は撮影時間が2倍⇒息止めが困難】

- スライス厚を増やしてスライス枚数を減らす。

- パラレルイメージングファクター、half scanやcompressed sense等の高速撮影技術を駆使する。

- 分割して撮影を行う。

等の工夫が必要です。

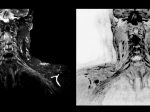

臨床例

臨床例をFig.8-9に示します。

収縮期撮影に関する注意

一般的に遅延造影のデータ収集は拡張末期で行います。収縮期で撮影を行うと生存心筋が厚くなる可能性があるため、遅延造影の深達度診断においては注意が必要です[3]。

不整脈患者に対しても質の高い画像を提供することで診断に寄与し、治療方針に役立つことの一助になれば幸いです。掲載にあたり協力していただいた江口さん、そして放射線部のみなさんに感謝いたします。

参考文献

- Kim RJ et al. N Engl J Med. 2000 Nov 16;343(20):1445-53.

- Karamitsos TD et al. J Am Coll Cardiol. 2009 Oct 6;54(15):1407-24.

- Schuster A et al. Int J Cardiovasc Imaging. 2012 Apr;28(4):773-81.

プロフィール

所属:福岡県済生会二日市病院、氏名:新井英雄

診療放射線技師になる前はパチンコ屋さんで働いていました。MRI歴は15年近くになりますが、いまだに新たな気づきがあり、奥の深さを日々感じています。趣味はたくさんありましたが、最近は友人との飲み会が唯一の楽しみです。得意になりたいこと:循環器領域に関することすべて。日本磁気共鳴専門技術者のライセンス取得をきっかけに多くの人に出会い、たくさんの景色を見ることが出来ました。まだまだ知らない事が多いことに感謝し、いろんな事にチャレンジできればと思います。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。